★2026年1月27日

~政権選択選挙戦がスタートしました。「若者よ、あなたの未来は投票所にある。」~

1月26日、第51回衆議院議員選挙が公示されまた。投票日は2月8日。

本日(27日)、各立候補者の第一声を、ユーチューブ、Xなどで出来るだけ聞きました。

高市早苗内閣総理大臣、木原稔内閣官房長官、茂木敏充外務大臣、片山さつき財務大臣、鈴木憲和農林水産大臣、小泉進次郎防衛大臣、黄川田仁志こども政策担当、城内実経済安全保障担当、小野田紀美経済財政・成長戦略担当、鈴木俊一自民党幹事、有村治子自民党総務会長、小林鷹之政調会長、古屋圭司選対委員長。

前回落選した安部派の面々。まだまだ、日本に国士がいます。日本は復活できると感じることができる選挙だと思います。安倍晋三元総理の種が芽吹きました。

高市早苗総理は、東京・秋葉原で街頭演説を行いました。 紺色のスーツ姿で街宣車の上に立った高市首相は連立パートナーの日本維新の会・吉村洋文氏、藤田文武両代表も一緒でした。高市早苗総理の「魂の訴え。覚悟」を聞き心が震えました。日本維新の会代表からも覚悟がうかがえました。

「衆議院選挙は『政権選択選挙』です。これからどんな未来を創っていくのか、この国のかじ取りを任せることができるのは誰なのか、国民の皆様にご審判をいただく重要な機会です。」

「私には作りたい日本の姿がある!国民の皆様の生命と財産を守り抜く!領土、領海、領空、資源を守り抜く!国家の主権と名誉を守り抜く!この究極の使命を果たす!」

涙ぐみながら魂の演説。挑戦しない国に未来はない。日本列島を強く豊かにするため高市総理の強い覚悟が伝わってきました。高市総理に長く我が国の舵取りを託したい。

私が尊敬する作家でジャーナリストの門田隆将さんは、「日本は今、歴史の岐路の立っています。この選挙で日本を復活させましょう。」「この選挙は媚中勢力成敗選挙です。」 「若者よ、あなたの未来は投票所にある。」と毎日訴えています。

いよいよ12日間の政権選択選挙戦がスタートしました。

私たち家族は、金沢で雪が降っても、槍が降っても投票に行きます。自民党に投票します。高市早苗総理は日本の最後の砦です。必ず自民党を過半数いかせます。安倍元総理が守って下さっています。

高市総理は2026年1月19日の所信表明演説の冒頭に内閣総理大臣として、1月23日に、衆議院を解散する決断をいたしましたことが伝えられました。その後、オールドメディアや左派の人たちから「大義がない解散」とバッシングを受けています。。

高市総理の演説は、完璧でした。これ以上の大義はありません。

「高校生の彼らは22世紀の日本を見ることができるかもしれない世代。22世紀も日本が安全で豊かな国で、日本に生まれてよかったなと誇りを持てる国を作りたい。挑戦しない国に未来はない。一緒に力を合わせて日本列島を強く豊かにし、そうなった日本を次の世代に引き継いでいきたい。」

「高市内閣が掲げている責任ある積極財政、安全保障政策の抜本的強化、国家情報局などの設置も含めた政府のインテリジェンス機能の強化といった重要な政策転換がある。この新たな国づくりを進めてよいのかどうかを国民の皆様に直接問いたい。政権の枠組み変更もしかり。」

※高市内閣総理大臣記者会見(2026年1月19日)、東京・秋葉原で街頭演説(2026年1月27日)は「首相官邸」「自由民主党」に掲載されています。

★2026年1月16日

~日本の国 「君が代」と「日の丸」~

-1024x513.png)

2026年(令和8年)のスタートは、まず家の神様棚とお仏壇に新年のごあいさつをして、家族で新年をあいさつを交わしあいました。その後、母から伝授された富山のお雑煮とおせち料理を食べ新年をお祝いしました。新年を迎え「君が代」、「一月一日」をみんなで歌いました。

それにしても「君が代」の歌詞の美しいこと。孫たちにも伝えました。

故郷の家では、祖父がいたころは祖父が作った門松を玄関の上りに立て、日の丸を掲げていました。神様棚に手を合わせ、その隣に飾ってあった「恵比須様・大黒様」にも新年のあいさつをしました。それから仏壇の前でご先祖様に新年のご挨拶をし、皆で「正信偈」を唱和しました。

今も「正信偈」については、孫たちと一緒に皆で、お正月やお盆、両親の命日に唱えています。日の丸の旗はまだ手元にないので、早く用意したいと思います。日の丸の旗はまだ手元にないので、早く用意したいと思います。

この正月、「君が代」と「日の丸(日章旗)」について、「ウィキペディア」、「AI」などで調べ直し、日本を振り返ってみました。

「君が代」は「さざれ石」が「巌」となり「苔」が生えるまで続く、日本の国の「末永い平和と繁栄」を願う歌です。元は10世紀初頭に編纂された『古今和歌集』に収録された和歌で、もともとは「君」(あなた)の長寿を願う歌でした。明治時代に曲がつけられ、国歌として制定された際に「君」が「君主」を指すと解釈されましたが、日本国憲法下では「日本国及び日本国民統合の象徴である天皇」を指すと解釈され、「国の末永い繁栄と平和を祈念するもの」と位置づけられています。

君が代は世界の国歌の中で最も古い歌詞とされています。それと同時に、最も短い歌詞であるともされています。1880年(明治13年)に西洋音楽に基づく曲が与えられ、事実上の日本の国歌となりました。「君が代」の公式な作曲者は林廣守とされており、初めて公に演奏されたのは同年11月3日の天長節の宮中でした。

その後、1999年(平成11年)、「君が代」は「国旗及び国歌に関する法律」により正式に日本の国歌となりました。

歌詞「君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで」は、「我君は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで」とある短歌を初出としています。これが私撰(紀貫之撰集)の『新撰和歌』や朗詠のために藤原公任が撰した『和漢朗詠集』(11世紀成立)などにも収められ、祝賀の歌とされ、朗詠にも供され、酒宴の際に歌われる歌ともされたものです。9世紀にあって光孝天皇が僧正遍昭の長寿を祝って「君が八千代」としているように、「君」は広く用いる言葉であって君主・天皇を指すとは限りませんでした。

「我が君」とは祝賀を受ける人を指しており、「君が代」は天皇にあっては「天皇の治世」を意味していますが、一般にあってはこの歌を受ける者の長寿を祝う意味でした。この歌が利用された範囲は、歴史的にみれば、物語、御伽草子、謡曲、小唄、浄瑠璃から歌舞伎、浮世草子、狂歌など多岐にわたり、また箏曲、長唄、常磐津、さらには碓挽歌、舟歌、盆踊り唄、祭礼歌、琵琶歌から乞食の門付など広範囲に及んでいます。

→「国旗及び国歌に関する法律 別記第二」を参照

「さざれ石のいわおとなりてこけのむすまで」とは「小石が成長して大きな岩となり、それに苔がはえるまで」の意味で、限りない悠久の年月を可視的なイメージとして表現したものです。同様の表現は『梁塵秘抄』巻一巻頭の「長歌十首」祝に「そよ、君が代は千世(ちよ)に一度(ひとたび)ゐる塵(ちり)の白雲(しらくも)かゝる山となるまで」にもみえます。一方では、小石が成長して巨岩になるという古代の民間信仰にもとづいており、『古今和歌集』「真名序」にも「砂(いさご)長じて巌となる頌、洋洋として耳に満てり」とあります。

.png)

<上の写真は、下賀茂神社(京都)、寒川神社(神奈川県)。各地に「さざれいし」が置かれている。>

.png)

「日の丸」(日章旗)は、白地に赤い丸が描かれた日本の国旗で、聖徳太子の時代から、日本は「日の出ずる国」と考えられ、日の丸はその太陽を象徴しています。古くから日本を表すデザインとして使われ、平安時代末期から扇や旗に登場し、朱印船の船印として使われました。その後、幕末に船籍を示す旗として制定され、明治時代に正式に国旗として制定されました。

1999年(平成11年)に公布・施行された「国旗及び国歌に関する法律」(通称:国旗・国歌法)の規定によれば、「旗の形は縦が横の3分の2の長方形。日章の直径は縦の5分の3で中心は旗の中心。地色は白色、日章は紅色」とされています。上下・左右対称です。

旭日旗は、太陽および朝日(旭日)を意匠化した旗です。光線(光条)が22.5度で開く16条のもの(十六条旭日旗)がよく知られています。他にも4条・8条・12条・24条など光線の本数が多彩に渡るものが存在しています。古くよりハレを意味する縁起物であり日本の伝統的な旗です。旭日は勢いの盛んなことの例えとしても用いられています。

明治時代から連隊旗、軍艦旗に使用され、第二次世界大戦後に陸上自衛隊の自衛隊旗や海上自衛隊の自衛艦旗などに使われ、日本国内で祝い事などにも広く用いられています。

~母の死から、24歳で海南島にて散華した伯父に辿り着いた~

母が令和7(2025)年10月5日、22時45分、老衰のため、93歳の生涯を閉じました。ちょうど父と同じ享年でした。

母は施設で穏やかに過ごしていました。徐々に水分補給が難しくなり、亡くなる3日前に施設から死が近いとお話があり、家族で最後の時間を過ごしました。妹も駆けつけてくれ、その夜に静かに息を引き取りました。

母は自分で縫った花柄の服を羽織り、家族とのいろいろな思い出の写真と大好きだった花に包まれて旅立ちました。また、母の部屋においてあった、ぬいぐるみ、愛読書、そしてお月見団子、栗おこわなどを入れました。これだけあれば無事にあの世に辿りつくことができたと思います。母が大好きだった母親や、夫や、兄弟たちと再会できていると思います。

母、*としの法名は「釋尼裁華」となりました。

母の死後の手続きに黒部に行ってきました。戸籍の除名の手続きをしましたが、母の「原戸籍」も出してもらいました。原戸籍を通して、母の戦死した一番上の兄のことも書かれていました。母方の本家の従兄弟が以前この伯父の手紙などを家に保管していました。いつか親戚に配布したいと言っていましたが、昨年亡くなり、伯父の名前、戦死した場所、いつ亡くなったのかなど聞く機会がなく、心を痛めていました。

母は5男6女11人兄弟の上から8番目。そして親を亡くした姪っ子2人も引き取っていました。母をかわいがってくれた一番上の兄は戦死したと聞かされていました。母が小学校の時、兵士に宛てた手紙を書き、学校から戦地にその手紙が送られました。偶然にも、その手紙を受け取った人が兄の骨壺を届けてくれました。母親は母が12歳の時、田んぼで倒れて亡くなりました。母にとっての母親の思い出は、13人の子供を育てながら、大きな百姓の家を切り盛りするために朝から晩まで働き続ける姿でした。そして、戦地に長男を送った時の泣き崩れた母の姿、としの手を引いて何度も舞鶴港に出向き引揚げ船を待ち続け、帰ってこない我が子にすすり泣く母の姿。空の骨壺の蓋を開けては毎日泣く母の姿でした。

叔父の名前を原戸籍で確認しました。日本の戸籍制度の素晴らしさに感動し、心が震えました。

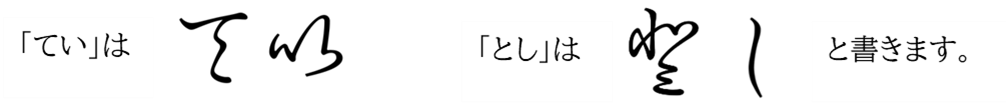

伯父の名前は「吉三郎」。大正6(1918)年1月13日生まれ。高村吉右衛門と*ていの長男。

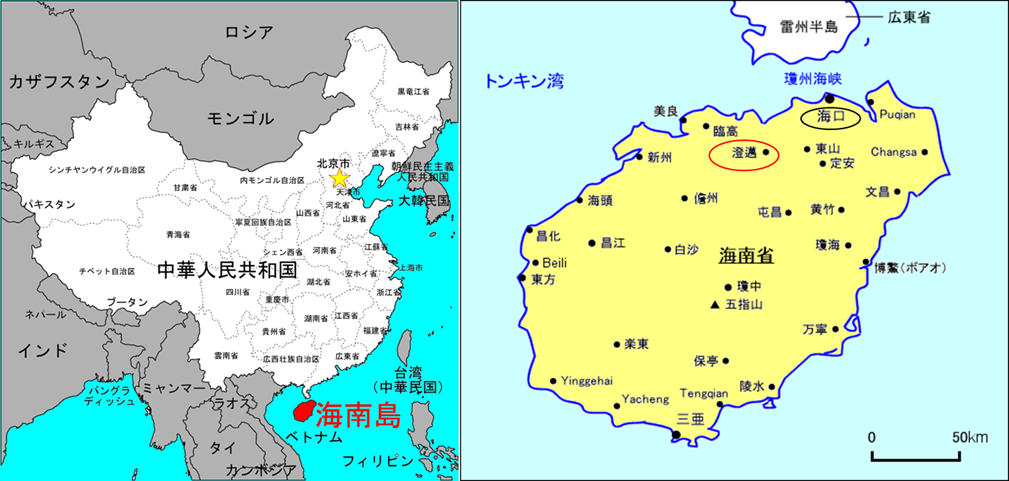

「昭和17(1942)年1月9日午後零時45分、中華民国海南島澄邁縣加柄村付近ノ戦闘二於テ戦死。舞鶴海軍人事部長森徳治報告。同年弐月六日受付。」享年24歳

ていは、吉三郎が亡くなってから2年後、昭和19(1944)年5月12日逝去。ていは、47歳ごろ逝去した。

ネットで海南島の戦闘についていろいろ調べてみました。その中で「海南島掃討戦」小栗浩嗣さんの寄稿を見つけました。伯父がいつ招集されたのかはわかりませんが、同じころに海南島で戦っていました。もしかしたら伯父は、小栗さんの記録を通して、伯父のことが心に浮かびます。改めて祖国を想い、家族を想い、尊い命を海南島で散華した伯父の尊い犠牲を決して忘れません。

「海南島掃討戦」

愛知県 小栗浩嗣 (海軍第十五警備隊)

私は大正六年八月十八日、現在の岐阜県瑞浪市、旧日吉村字田高所で生れたのですが、小学校六年の時、 多治見市に転居。洋服縫製販売の修業をし、二十七歳にようやく独立したのもつかの間、昭和十七年に徴用 で三菱電機に入り一か年、その間の昭和十八年六月一日、今度は召集令が来て、約一週間の後、呉海兵団に 入団を命ぜられたのです。

応召というので陸軍かと思ったのですが、その時期には海軍にも補充兵が入るようになったわけです。海兵団入団五日後、我々召集兵は身体検査などであわただしく過ごし、その間に各方面に配属を命ぜられたのです。 私は海南島方面と決定し、他の人々はそれぞれ各方面に分かれたのです。海南島は南支那の台湾ぐらいの広さがある島で、昭和十四年陸軍が敵前上陸をして占領した所です。私の勤務地は「呉海兵団、佐世保局気付吉田隊」とのことで、正式には、海軍第十五警備隊第一進撃隊・第一中隊第二小隊第二分隊でありました。任務は、海南島を占領していた陸軍の後をうけての掃討、治安維持です。

私たちは佐世保海兵団では教育は受けず、待機二日間、特務艦(輸送艦「室戸」)に、佐世保の兵隊と一緒に乗船したが、新兵の私には何人ぐらい乗ったか判らない。推定「四~五百人ぐらい」かという話もあったが、現地の軍属の兵舎を建てるというので、木材を載していた。しかし、夏の酷しい暑さを感じたことは記憶にあります。

上陸したのは、島の南端の楡林という街で、その後四日程、新兵としての心構えを教えられた。今度は陸路トラックで輸送され、我々には初めて武器、衣欄、その他の用具が支給をされた。それを持って砂賀港という所へ行き、三か月の教育が始まった。

そこで、初めて軍隊の厳しさと、軍人としての心構えを植え付けられた。海軍は陸軍とは違い、その厳しさは話だけでは判らぬ、実際に経験しないと。教育は陸地だが艦船の上と同様で、安易な気持ちは許されず、艦船の上の精神を植え付ける。陸上勤務だが、艦上勤務教育を一緒に受けるのです。

教育地は港なので、泳げぬ者も泳がしてしまう。何しろ応召兵だから、とまどった兵隊もいたが、海軍魂を叩き込まれた。この教育は海軍でないと判らない。泳げぬ兵隊でも、船を出して甲板から飛び込ませ、往復させる。出来ない者はまた甲板に引き上げ、また海に叩き込み水泳を教えるわけだ。民間人の魂が抜けないと船へ着けないので、海軍魂を叩き込む。強くなるまでは何回でも叩き込まれる。

これによって船までたどり着ける兵隊となる。訓練は厳しい。これと同時に魂の抜け殻であってはと、民間の気分が少しでも残っていると教育は完了しない。この教育で民間の心を忘れさせるわけです。

次に、教育中に戦闘の実地訓練を含めて、比較的治安の良い所の山へ連れて行き、初歩的な残敵掃討であ る。その後、中隊別、地区毎に突き進んでいく。その頃になると我々初年兵も、戦闘が出来る心構・精神となる。

海南島は台湾と同じぐらいの面積だが、台湾南端より三百キロぐらい南が、海南島の北端で、中国の最南の島である。中国の罪人の流刑地でもあり、多種多様な人種がいた。山間には苗族・黎人などもいました。

我々海軍警備隊は、いってみれば陸戦隊で、島の治安維持をしながら残敵を掃討していたわけですが、敵は正規軍、警察、特警隊、共産軍などで、我軍にたち向かって来るのです。兵器は幼稚だったが、共産軍は独特戦法で山にたてこもり、夜間になると一般民間人の部落へ行き、村長を脅し、物資や武器を彼らのいる山の中へ運ばせた。日本軍の目を逃れて、山中の雨露をしのぐ仮小屋へだ、共産軍はそういう所で生活をし共産軍は他の敵より多かったと思うが、神出鬼没の戦法でした。服装は便衣で農民の姿をしているが、夜間になると戦闘員となる。彼等は日本軍の行動を畑の中で観察し、その状況を本隊に知らせ、日没と共に兵隊となるわけです。

我軍の目的とした討伐の相手は共産軍で、農民は日本軍が討伐に行くと好意をもって、共産軍の情報を我軍に提供してくれた。それらの農民を良民化出来たのも、共産軍が逆に農民を苦めたり脅かしたりしたためです。我々は良民証を持たぬ者は敵性の共産系と見ていた。

農民の生活水準は低かった。一歩山間部に入れば勿論電灯はなく、せいぜいランプか蠟燭だった。主食の米は硬質で、稲の丈も小さい。年二回の収穫だが収量は少ない。灌漑の方法も幼稚で、足踏み回転の水車ぐらいで、日本より技術は大部低かった。生活の収入源は黒豚や家鴨で貴重な家畜である。卵は暑さのため早く腐るためか、赤土と岩塩をこねた所に入れ、時々取出しては市場に売りに出していた(中国料理のビー タン・アータン)。

これら住民の生活の中に我々の掃討の戦闘があった。海南島は山の中では、木の枝から茎が延びて出て、ジャングルのようだし、露出した岩肌が多くて行動が困難。敵はそこにひそんで、道の途中に二メートルぐらいの高さに石を積み上げその中側にいて、歩噌が銃口を向けて守っている。そこを乗り越え突破する時、狙撃され犠牲者が出ることも多かった。

そのため、擲弾筒を撃ち込むと、くもの子を散らすように逃げ、突っ込むと人間の姿はもう見えない。そこで敵の残した手製の手榴弾を押収する。しかし、安易な攻撃をすると思わぬ反撃を受けて犠牲者を出すことが多い。

共産軍は夜間行動をする。婦人などが物を天秤に担いで行動するので、我々はそこを狙う。そのため我々の討伐は日暮に進攻し、敵の移動時を予想し、山の両側に潜伏する。あるいは夜明に襲撃するのだが、敵は逃げ戦死者のみが残されていることもある。我々の服装も便衣で中国人に化ける、敵の目をくらますため、 隊長以下便衣で、大体一個小隊単位で行く。両軍共にゲリラ戦、こちらも敵も同様だった。

柴中隊長は戦闘方法に秀でた人でした。その指揮下での討伐で、一週間に一度ぐらい出動したが、一か月に一週間は海口という都市で休養させた。これが我々兵隊にとっては唯一の楽しみ、その時は食事も優遇された。しかし、他の四週間は厳しい掃討戦の連続でした。灼熱の太陽の下、地面に足がつかぬ程熱い。軍靴でなく地下足袋だったので、スコールの時、溜った水に足袋をつけて歩いた。海南島は内地では考えられない地形だし、気候でした。

数ある戦闘の中で苦しかったのは高い山(寿万山)での戦でした。この岩山に敵が陣地を構えているので、そこを攻撃した。我が兵力は二個小隊ぐらいで、歩兵砲、重機関銃、擲弾筒を装備しての戦闘だったが、第四分隊だけが孤立してしまった。他の部隊は討伐が終了したので下山していた。我が隊は急遽救援のため出発した。分隊は敵に包囲され、岩山の中の洞窟に立てこもって応戦していたのをようやく救出することが出来た。同じ小隊の分隊で戦友もその中にいた。幸いにも犠牲者(戦死者)がなく、その時の状況は今でも思い出されます。

このように、私たちは終戦まで毎日の討伐戦で、終戦は山の中で聞き「本隊に復帰すべし」の命令が下った。その前に、終戦近しとの状況が薄々判っていた (海軍は比較的情報を早く知ることが出来たらしい) ので、体を大切にしろと指示があり、食糧等は洞窟に入れて待機していたわけです。

終戦を知ると、韓国の応召兵は隊列を組み、アッという間に海口の兵舎から出ていってしまった。しかし、日韓人の軋轢は無かったようだが、彼等は民間人の所へ集結したのか、帰国したのか、その後の状況を私は知らなかった。

終戦後は京山市という所に集結し、我々海軍陸戦隊そこで中国蒋介石直系軍によって武装解除された。武器・弾薬はもとより、私物一切、時計一個も取り上げられた。我々は整列をし、その前に所持品全部を置かされ、身体検査もされた。検査する中国兵の姿も貧弱で、わらじ履き、「皇軍もこんな兵隊に負けたのか」と残念に思われ仕方なかった。

京山で抑留されたが、支給される食糧は米を湯呑茶碗一杯だけ、それを我々分隊十二、三人の物を皆で集 め、釜に黒砂糖(片糖)を一緒に入れお粥として常食としていた。砂糖は現地人と鉄条網越しに、衣料などと交換して手に入れるのだが、私物は検査の時、中国軍に取り上げられているので、持ち物といっても着ている被服だけだ。段々と脱いでいくので復員の時は、本当に着のみ着のままの人が多かった。

復員船は、米軍の上陸用船舶のリバテーだったが、海の状況が悪く、七日間の予定が九日間かかり、昭和二十一年四月七日、和歌山県の田辺港に入港した。上陸したらDDTを頭から、また衣服の中へもかけられ 消毒し、一泊して列車で岐阜へ帰った。

岐阜駅で降りたら一面の焼野原で、家がほとんど無い。胸を締め付けられる思いだった。この気持ちは終生忘れることが出来なかった。これは誰も同じ気持ちだったと思います。私の家は幸いに焼け残っていたが、駅前は七、八十%焼けてしまった、なんという悲惨なことだ。戦争のみじめさ、人間の神経をどんなに痛めたか、今こうして生きている幸せを思うにつけ、死んだ人のご家族の気持ちは察するに余りあるものがあります。私の家族は田舎にいたので皆元気で幸いでした。

[解説]

第十五警備隊=昭和十六年七月三十一日、第十五防備隊を改編、爾後南支方面で行動していた。海軍警備隊=鎮守府警備府または艦隊に属し、その所管轄地区内の防衛と警備に任じ必要に応じ務通信などの業務を分業する陸上部隊をいう。その所在地または番号を冠称し所要の艦船・防空隊特設艦船などを付属させていた。

特務艦「室戸」=大正七年十二月七日、三菱造船神戸で竣工、六千百三十トン、一二・五ノット、八セ ンチ高角砲二門。

昭和七年、上海事変で特務艦のまま、病院船の施設に整い戦場に向かった。昭和十九年十月二十二日、奄美大島北方トカラ列島東部海面で潜水艦の雷撃を受け沈没。

海南島作戦(かいなんとうさくせん)は、日中戦争における日本海軍の軍事作戦である。中華民国を封鎖し、外部との連絡を妨害し、同国が必要としていた武器や物資の輸入を阻止するために行われた。日本陸軍は登号作戦、日本海軍はY号作戦と呼称した[1]。

護衛艦隊とともに、近藤信竹中将率いる南支部隊(第五艦隊)が1939年2月9日の夜に海南島の最も北のTsinghai Bayに到着し錨を下ろし上陸に成功した。さらに海軍の陸戦部隊1200人は2月10日に海口上陸に成功した。その後、海軍と陸軍は共同で北部地域の掃討を行った。2月11日、陸戦部隊は海南島の最南端の三亜に上陸し、玉林と崖県の重要地点を占領した。その後、部隊は島全体の占領に取りかかった。

★2025年10月28日

~“JAPAN is back” ~

『日本に何が起こっても、最後に安倍総理が何とかしてくれる』、『安倍総理が日本の未来のために何とかしてくれた』と信じて生きてきました。安倍晋三総理がいない日本は、羅針盤を失った船でした。

それでも私は、日本の力を信じて、安倍総理のまかれた種の芽吹きを信じて、絶対をあきらめるものかと歯を食いしばって日本を見てきました。

私たちは今、日本の戦後史の中で最大の転換点にいるのではないか、そんな気がしてなりません。

「“JAPAN is back”」安部さんが2013年米講演で使ったフレーズです。高市さんが自民党総裁選出馬表明記者会見でこの言葉を使いました。「巨大な危機を乗り切るためには暮らし・未来への不安を夢と希望ヘと変える政治だ。日本よ強くあれ、頼もしい国であってくれと願ってくれる国はたくさんある。ジャパン・イズ・バック、もう一度、声高らかに言わなくてはならない」と。

2025年10月21日午後、日本の衆参両議院は本会議で首相指名選挙を行い、自由民主党の高市早苗総裁を第104代首相に指名しました。

「日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ」安倍さんが残してくれた言葉。安倍さんが総理の時、日本は世界の真ん中で咲き誇っていると感じることができました。そして、日本人であることを誇りに思っていました。この4年、本当に長かった。高市早苗首相の所信表明を聴きながら、その事を考えていました。それほど“岸田さんの3年”そして“石破さんの1年”は長かった。左翼リベラル政権によって日本が決定的に破壊され尽くす寸前、高市政権が誕生しました。

早くも株価5万1千円突破。 “2025年10月28日”を境に安倍元総理暗殺事件以来止まっていた時間が動き出しました。“JAPAN is back”…強固な日米関係復活で、これまでの東シナ海、南シナ海の中国やり放題も影響を受けます。支持率70%を超える高市内閣。既に時代は変わりました。

☆高市早苗首相の所信表明(10月24日)

胸がいっぱいで、泣けてきました。

☆ASEAN関連首脳会議、日米首脳会談、署名式、ワーキング・ランチ(10月26日)

この両方で、安倍晋三元総理大臣の唱えた「自由で開かれたインド太平洋」という言葉が何度も出てきました。

久しぶりの「自由で開かれたインド太平洋」という言葉です。岸田さん、石破さんは「自由で開かれた国際秩序」と表現していました。

☆日米首脳会談、署名式、ワーキング・ランチ(10月28日)

トランプ大統領の、今まで見たことない柔和な表情と優しい眼差しから、氏自身も高市さんの総理就任を歓迎していることが分かりますし、安倍さんへの深い友情と敬意もすごくよく伝わりました。安倍さんもトランプさんに対して、高市さんのことをしっかり伝えてくれていたのでしょう、亡くなられてもなお日米外交に尽力されていると考えると、また泣けてきます…。

首脳会談で感動して涙ぐむ日が来るなんて思ってもなかったです。 映像をよく見たら茂木敏充外務大臣も泣いています…こんなのみんな泣くでしょう。

トランプさんの言葉

「安倍晋三氏は私の素晴らしい友人だった。彼が亡くなったことはショッキングで悲しい出来事だった。あなたにお会いする前から、晋三氏からあなたを高く評価しているとの話を聞いていた。安倍氏も今回の就任を喜んでいるだろう。アメリカを代表して私からも祝したい。」

「私は日本が大好きで、尊敬している国だ。両国の関係は今まで以上に強力になるだろう。高市氏とともに協力していけることを楽しみにしている。あなた方が望むこと、私たちにできる支援があれば、何でも言ってほしい。最も強固な同盟関係をさらに強めていきたい。また晋三氏からは、あなたが最も偉大な総理大臣になるだろうと聞いている。祝意を申し上げたい。」

トランプさんから、何度も安部さんのことが語られました。高市さんから、

「安倍元総理に対する長きに亘る友情に感謝。日米は世界で最も偉大な同盟国。日本も共に世界の平和と繁栄に貢献していく」と語られました。

高市総理はトランプ大統領に安倍総理のゴルフパターとゴルフバッグをプレゼントしました。

トランプ:彼はこれでプレーしたの?

高市:はい。

トランプ:素晴らしい人だった。本当に素晴らしい人だった。

トランプさんは、安部昭恵さんとも面会されました。

世界が浄化されていくようです。

高市さんが首相になってまだ1週間も経ってないのに、いままで誤魔化されていた話が解決に向かっています。

「通訳不足で不起訴になる——そんな不公平は許されません。外国人とは穏やかに共生する道を探しつつ不法滞在や不正は厳格に対応すべきです高市早苗は外国人問題にもしっかり向き合い、この大切な日本を守ります」

メガソーラー規制、外国人の土地取得や処遇対応、国旗損壊罪、スパイ防止法、暫定税率廃止、診療報酬や介護報酬の見直しなどなど・・・。

安倍元総理が亡くなってから止まっていた時間、こんなに明るく、誇らしい気持ちで政治報道を見られるなんて本当に久々です。日本に再び希望が舞い降りました。

ならば私も今からでも、まだ何ができるか自問していきます。

★2025年9月10日

~フルスペックの総裁選、日本を取り戻す~

012年の安倍晋三総理「新総裁」のお言葉です(一部抜粋)。

「政権奪還は私達の為でも、自民党の為でもありません。日本を取り戻す、強い日本を創っていく、この日本に生まれた事に子供達が幸せと誇りを持てる、そういう日本を創っていく事であります!」

安倍総理を忘れません。日本を取り戻す、今まさにそのときです。

イーロン・マスクさんがすごい事を言ってくれました。「石破氏がこれ(移民)を推し進めれば、彼は日本を破壊した者として日本史上最大の犯罪者と見なされるだろうし、そう見なされるべきである。日本とはその土地ではなく、その国民である。」

9月8日が総裁選挙前倒しの是非を問う、待ちに待った日でしたが、前日7日18時から、石破首相辞任の弁を聞きました。政治信条、思想、人格、交友範囲…あらゆる点で“総理に不適”な人が総理になりました。この11か月の日本の停滞を思うと痛恨の極みです。最後、「破れかぶれ解散」が回避されただけでもホッとしました。安部総理が暗殺されてからの岸破左翼路線の4年が更に継続するなら、流石にもう日本はもたないでしょう。本当に議員達に目を覚ましてほしいです。

首相が退陣表明しただけで大きく株価が上昇したということですが、じゃああの世論調査は何だったんでしょう。オールドメディアが作った論調を鵜呑みにしている人が結構いるようで驚きました。

次は積極財政に転換し成長戦略を打ち出してほしい。日本の伝統と国益を護ってほしい。日本を護れるのは高市早苗さんしかいないと思います。高市早苗さんは、国の究極の使命というのは、国民の皆さまの生命と財産を守り抜くこと、領土、領海、領空、資源を守り抜くこと、主権と名誉を守り抜くことだと述べています。

オールドメデアは小泉進次郎というとんちんかんな人を総理に推していますが、昨年の総裁戦の小泉さんの発言を聞かなかったふりをしている日本人がいると思うと信じがたいです。小泉増税グローバリズム内閣とサヨク立憲は平気で手を結びます。選択的夫婦別姓という強制的親子別姓、その先の戸籍廃止と女系天皇による皇統断絶からの皇室廃止。さらにLGBT法強化、移民促進、カーボンニュートラル(メガソーラー・水力発電推進、火力発電反対)など日本破壊の策動が推進されます。絶対にそうさせてはなりません。

イタリアの代表的な左派・中道左派系の新聞『ラ・レップブリカ』紙は、高市早苗氏のことを「保守強硬派として台頭する日出ずる国の“鉄の女”」と、イタリアで紹介している。また、「la lady di ferro dell’ascensore(エレベーターの鉄の女)」と表現し、「出世の階段」や「党内で急浮上している」というイメージを重ねた比喩で、左派系新聞なのに、珍しく"極右"とは書かず、記事内でも「保守右派」と明記し、「日本版サッチャーとも称される高市氏、日本初の女性首相誕生の可能性が現実味を帯びてきた」と報じていました。

本日フルスペックで総裁選が行われることに決定しました。9月22日告示、10月4日投開票です。

★2025年9月7日

~戦後80年、「戦後70年談話(安倍談話)」を絶対死守~

9月7日18時に辞任表明した石破さんですが、9月23~29日 第80回国連総会一般討論(米国・ニューヨーク)に出るみたいです。今日まで恐れていた石破80年談話が出されませんでした。どうにか国連総会でも何も言わないでほしい。そして静かに去って行ってほしい。魂の叫びです。

安倍内閣総理大臣談話は、戦後70年を迎えるにあたって、2015年(平成27年)8月14日に第97代内閣総理大臣の安倍晋三が有識者会議に諮り、閣議決定に基づき発表した声明です。安倍談話、戦後70年談話として知られています。

安倍総理はこの談話の作成について、「できるだけ多くの国民と共有できるような談話を作っていくことを心掛けた」と述べています。

冒頭、歴史の教訓の中から、未来への知恵を学ばなければならないとの言葉から始まり、西洋諸国の植民地支配に言及し、その危機感を原動力として日本は近代化し、アジアで初の立憲国家となり、日露戦争における勝利がアジアやアフリカの人々を勇気づけたとの話から始まります。

最後に、これから日本は「積極的平和主義」をとり、世界の平和と繁栄のために貢献していくとしています。

安倍総理は、「あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」と述べられました。謝ってばかりの人達の中でこんなことを言ってくれた日本の総理大臣は初めてでした。これ以上の談話は必要ありません。

戦後80年、安倍総理がお亡くなりになり3年以上がたちましたが、「『積極的平和主義』をとり、世界の平和と繁栄」がひとつ実を結びました。

オーストラリア連邦政府のリチャード・マールズ副首相兼国防相は8月5日、同国海軍の次期汎用フリゲート艦として、三菱重工業が提案した能力向上護衛艦「もがみ」型を採用したと発表しました。同政府は、2023年3月に「原子力潜水艦能力獲得計画」を発表し、国家安全保障の強化とインド太平洋地域の安定への貢献を掲げていました。翌2024年2月には水上戦闘艦隊に関する国防戦略を見直し、新たな汎用フリゲート艦の就航計画を承認しました。今回の採用は、これらの計画の中で政府が行った最大規模の調達となります。これはすごいニュースです。しかし日本のメディアではあまり大きく報道されていないのが不思議です。

マールズ副首相は今回の発表に際して、日本との関係はますます強固となり、世界でこれほど戦略的に連携している国はほかにないと日本の防衛相との電話会談で言いました。この発表は、日本とオーストラリアの間で締結した最大規模の防衛産業協定です。マールズ副首相は、日本にとっても過去最大級の防衛輸出案件だとし、今後の両国関係のさらなる発展に期待を示しました。

今後、オーストラリアは三菱重工業と共同で調達プロセスを次の段階に進め、2026年初めに三菱重工業、日本政府との最終契約締結を目指すということです。三菱重工業は8月5日付プレスリリースで「豪州の次期汎用フリゲートプログラムに、日豪の企業が幅広く参画することで、両国の科学技術分野での人材育成や防衛産業基盤の強化が期待される」と述べました。

これは戦後80年の奇跡とも言えます。日本とオーストラリアは第二次世界大戦で戦いました。そのオーストラリアが日本の能力向上護衛艦「もがみ」型を採用するのです。安倍政権は過去にないほどオーストラリアとの関係を強化した政権です。オーストラリアのテレビ画面に「安倍晋三ありがとう」というテロップが流れたそうです。

今年の終戦記念日の頃、安倍総理が硫黄島で英霊の皆様に頭を下げお祈りする姿がYouTubeで流されていました。涙が溢れました。安倍総理は英霊の皆様の遺骨収集に尽力されました。

終戦80年を迎えた令和7年8月15日の靖国神社には今まで以上に多くの国民が参拝されました。私もまた愛する家族のため日本のために散華した伯父がいる靖国を訪れたいといつも思っています。先人への感謝を示す為に駆けつけた多くの国民と、「参拝しない」と言明した石破首相と重要閣僚、理解ができません。現代日本の礎になったペリー来航以来の国事殉難者246万6千人余に後世の日本人として静かに尊崇の気持ちを表す日にしました。

70年談話:安倍晋三首相談話

終戦七十年を迎えるにあたり、先の大戦への道のり、戦後の歩み、二十世紀という時代を、私たちは、心静かに振り返り、その歴史の教訓の中から、未来への知恵を学ばなければならないと考えます。

百年以上前の世界には、西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が、広がっていました。圧倒的な技術優位を背景に、植民地支配の波は、十九世紀、アジアにも押し寄せました。その危機感が、日本にとって、近代化の原動力となったことは、間違いありません。アジアで最初に立憲政治を打ち立て、独立を守り抜きました。日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました。

世界を巻き込んだ第一次世界大戦を経て、民族自決の動きが広がり、それまでの植民地化にブレーキがかかりました。この戦争は、一千万人もの戦死者を出す、悲惨な戦争でありました。人々は「平和」を強く願い、国際連盟を創設し、不戦条約を生み出しました。戦争自体を違法化する、新たな国際社会の潮流が生まれました。

当初は、日本も足並みを揃えました。しかし、世界恐慌が発生し、欧米諸国が、植民地経済を巻き込んだ、経済のブロック化を進めると、日本経済は大きな打撃を受けました。その中で日本は、孤立感を深め、外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内の政治システムは、その歯止めたりえなかった。こうして、日本は、世界の大勢を見失っていきました。

満州事変、そして国際連盟からの脱退。日本は、次第に、国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」への「挑戦者」となっていった。進むべき針路を誤り、戦争への道を進んで行きました。

そして七十年前。日本は、敗戦しました。

戦後七十年にあたり、国内外に斃れたすべての人々の命の前に、深く頭を垂れ、痛惜の念を表すとともに、永劫の、哀悼の誠を捧げます。

先の大戦では、三百万余の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、戦陣に散った方々。終戦後、酷寒の、あるいは灼熱の、遠い異郷の地にあって、飢えや病に苦しみ、亡くなられた方々。広島や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄における地上戦などによって、たくさんの市井の人々が、無残にも犠牲となりました。

戦火を交えた国々でも、将来ある若者たちの命が、数知れず失われました。中国、東南アジア、太平洋の島々など、戦場となった地域では、戦闘のみならず、食糧難などにより、多くの無辜の民が苦しみ、犠牲となりました。戦場の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりません。

何の罪もない人々に、計り知れない損害と苦痛を、我が国が与えた事実。歴史とは実に取り返しのつかない、苛烈なものです。一人ひとりに、それぞれの人生があり、夢があり、愛する家族があった。この当然の事実をかみしめる時、今なお、言葉を失い、ただただ、断腸の念を禁じ得ません。

これほどまでの尊い犠牲の上に、現在の平和がある。これが、戦後日本の原点であります。

二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。

事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない。植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない。

先の大戦への深い悔悟の念と共に、我が国は、そう誓いました。自由で民主的な国を創り上げ、法の支配を重んじ、ひたすら不戦の誓いを堅持してまいりました。七十年間に及ぶ平和国家としての歩みに、私たちは、静かな誇りを抱きながら、この不動の方針を、これからも貫いてまいります。

我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました。その思いを実際の行動で示すため、インドネシア、フィリピンはじめ東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和と繁栄のために力を尽くしてきました。

こうした歴代内閣の立場は、今後も、揺るぎないものであります。

ただ、私たちがいかなる努力を尽くそうとも、家族を失った方々の悲しみ、戦禍によって塗炭の苦しみを味わった人々の辛い記憶は、これからも、決して癒えることはないでしょう。

ですから、私たちは、心に留めなければなりません。

戦後、六百万人を超える引揚者が、アジア太平洋の各地から無事帰還でき、日本再建の原動力となった事実を。中国に置き去りにされた三千人近い日本人の子どもたちが、無事成長し、再び祖国の土を踏むことができた事実を。米国や英国、オランダ、豪州などの元捕虜の皆さんが、長年にわたり、日本を訪れ、互いの戦死者のために慰霊を続けてくれている事実を。

戦争の苦痛を嘗め尽くした中国人の皆さんや、日本軍によって耐え難い苦痛を受けた元捕虜の皆さんが、それほど寛容であるためには、どれほどの心の葛藤があり、いかほどの努力が必要であったか。

そのことに、私たちは、思いを致さなければなりません。

寛容の心によって、日本は、戦後、国際社会に復帰することができました。戦後七十年のこの機にあたり、我が国は、和解のために力を尽くしてくださった、すべての国々、すべての方々に、心からの感謝の気持ちを表したいと思います。

日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。しかし、それでもなお、私たち日本人は、世代を超えて、過去の歴史に真正面から向き合わなければなりません。謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります。

私たちの親、そのまた親の世代が、戦後の焼け野原、貧しさのどん底の中で、命をつなぐことができた。そして、現在の私たちの世代、さらに次の世代へと、未来をつないでいくことができる。それは、先人たちのたゆまぬ努力と共に、敵として熾烈に戦った、米国、豪州、欧州諸国をはじめ、本当にたくさんの国々から、恩讐を越えて、善意と支援の手が差しのべられたおかげであります。

そのことを、私たちは、未来へと語り継いでいかなければならない。歴史の教訓を深く胸に刻み、より良い未来を切り拓いていく、アジア、そして世界の平和と繁栄に力を尽くす。その大きな責任があります。

私たちは、自らの行き詰まりを力によって打開しようとした過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、いかなる紛争も、法の支配を尊重し、力の行使ではなく、平和的・外交的に解決すべきである。この原則を、これからも堅く守り、世界の国々にも働きかけてまいります。唯一の戦争被爆国として、核兵器の不拡散と究極の廃絶を目指し、国際社会でその責任を果たしてまいります。

私たちは、二十世紀において、戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、そうした女性たちの心に、常に寄り添う国でありたい。二十一世紀こそ、女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしてまいります。

私たちは、経済のブロック化が紛争の芽を育てた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、いかなる国の恣意にも左右されない、自由で、公正で、開かれた国際経済システムを発展させ、途上国支援を強化し、世界の更なる繁栄を牽引してまいります。繁栄こそ、平和の礎です。暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい、世界のあらゆる人々に、医療と教育、自立の機会を提供するため、一層、力を尽くしてまいります。

私たちは、国際秩序への挑戦者となってしまった過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、自由、民主主義、人権といった基本的価値を揺るぎないものとして堅持し、その価値を共有する国々と手を携えて、「積極的平和主義」の旗を高く掲げ、世界の平和と繁栄にこれまで以上に貢献してまいります。

終戦八十年、九十年、さらには百年に向けて、そのような日本を、国民の皆様と共に創り上げていく。その決意であります。

平成二十七年八月十四日

内閣総理大臣 安倍 晋三

(内閣官房内閣広報室)

★2025年7月12日

~毎日のように新しい発見があるうちのベランダ~

うちのベランダには、毎日のように新しい発見があります。エネルギーが充満しています。

去年、黒部の友人から送られてきたフウセンカズラの種とセンダンの種を、春先に植えてみました。フウセンカズラの蔓は元気に伸びて、風船もいっぱいつけています。センダンの種を8粒程植えたところ、どの種からも芽が出て、それも何本も伸びています。種一つに何本も?と思って、残っていた種を砕いてみたところ、堅い種の中に細くて黒いものがいくつも入っていました。これが芽を出したのです。本当は間引くのだと思いますが、このまま様子を見ることにしています。やがてうちはセンダン林になりそうです!そして今年に入ってよく分からない木の芽が2種類、イチゴの鉢に出てきました。だんだん大きくなってきたので別々の鉢に植え替えました。その一つに花芽ができています。何の木だろう~ワクワク。

去年、同友人からいただいた鉢植えのイチジクの木も大きくなり、併せて4本の木が大きく育ち、実もたくさんつけています。

もう一つサプライズがありました。10年ほど前に「バニラアイスの木」という苗を通販で購入し、大切に育て来ました。生育は早く、今1m50㎝ぐらいです。大きな梅の花に似た花が毎年たくさん咲きますが、花がしぼんでこれが実になるんだろうと思っていると、ポトポトと落ちていきました。今年も例年と同じでしたが、たった一つ落ちないでいる実が少しずつ膨らんできています。この木の正式名はフェイジョアです。フェイジョアは南米原産の果実で、ウルグアイ、ブラジル南部、パラグアイなどが自生地とされています。19世紀末にヨーロッパに伝わり、やがてニュージーランドやオーストラリアへと栽培が広がりました。日本には昭和初期に持ち込まれましたが、当初はその存在があまり知られず、近年になって独特の甘い香りやトロピカルな風味が注目され、家庭果樹や観賞用としても人気が高まったそうです。

花も食べることができ、白い花びらは肉厚で、苦みやえぐみなどのクセがほとんどなく、ほんのり甘くやさしい味がすると知り、ヨーグルトに入れて楽しみました。

去年芽が出たレモンの木とアボガドの木は冬を越せませんでした。ミッキーマウスノキは3本、ビニールハウスに入れたり、ビニールをかぶせたりしてどうにか冬を越すことができました。葉っぱの先が茶色くなり、心配しましたが、現在13㎝程になり、葉っぱもつやつやしています。ミッキーマウスノキ(オクナ・セルラータ)は、南アフリカ原産のオクナ科の観賞用園芸植物です。南アフリカの庭園ではよく植えられています。日本ではミッキーマウスノキと呼ばれ植物園の温室などで栽培されてきました。近年は鉢植えが市販されるようになり、熱帯花木として一般家庭でも栽培されるようになりました。ミッキーマウスノキは、春から夏にかけて次々に咲く、澄んだ黄色の花、なんといっても名前の由来となったユニークな形の果実が魅力です。開花後に、がくが赤くなってだんだんと盛り上がり、黒色に熟した果実がついた姿がミッキーマウスの顔に見えることがあります。熱帯花木としては寒さに比較的強いため、関東地方南部以西の暖地であれば一年中戸外でも栽培できます。冬に温度が低いと落葉することがありますが、芽が生きていれば、春に芽吹きます。早くミッキーマウスに会いたい!

今年も沈丁花、菜の花類、イチゴ、ライラック、梅花ウツギ、ハナゾノシュンギク、アツザクラなどが順番に花を咲かせました。今は、ケヤキの木、まだ花をつけない藤木(1メートル50センチ)、名前が分からない木(1メートル30センチ)などがのびのびと葉っぱを風に揺らしています。

★2025年7月8日

~日本よ。日本よ。~

最後までハラハラさせられましたが、選択的夫婦別姓法案の今国会での採決が見送られました。立法事実なき“強制的親子別姓法案”=“家族破壊法”は阻止されたのは本当にホッとしましたが、戦いは続くという感じです。

土壇場で西村智奈美法務委員長に採決を諦めさせた自民党保守派の力は流石でした。長尾たかし前衆議院議員が「高市早苗さんを中心とした自民党内保守現実派の果敢な動きがありました。参政党、日本保守党の動きも加わり総力戦でこの状況に至りました。ありがとうございました」とありました。

日本は、安倍晋三総理が暗殺されてから、ものすごい勢いで左に傾いているのが分かります。テレビの情報では分からないことが多いですが、岸田さんが総理になって、次の石破さんが総理になって高速で日本が壊れて行ってます。

国民がいくらNOを突きつけても居座る石破さん。防衛費3.5%は日本を守る為の費用です。それを拒否するなら米軍の支援など望めません。NATO首脳会議を欠席し、2+2もキャンセル。前代未聞の完全なる責任放棄。まさか日本にこれほどの“国際的孤立の時代”が来るとは信じられません。

また、合成麻薬「フェンタニル」を米国に不正輸出する中国組織が日本に拠点をつくっていた疑いが判明しました。日本経済新聞の独自調査で分かりました。日本が緩いから中国人が薬物の密輸拠点を作り、米国で年間数万人が命を落とす薬物を密輸していたのです。

ジョージ・グラス駐日米国大使は「フェンタニルやメタンフェタミンといった合成薬物は、日米両国において多くの命を奪っています。そして、中国共産党はこの危機を意図的にあおっています。中国からのフェンタニルやその前駆体化学物質の密輸には中国共産党が関与しており、それを阻止するには国際的な取り組みが不可欠です。われわれはパートナーである日本と協力することで、こうした化学物質の日本経由での積み替えや流通を防ぎ、両国の地域社会と家族を守ることができます。」とXしました。それでも日本は何も動いていません。

参議院選挙が公示され、党首討論他、毎日のように石破さん及び石破政府は日本をおとしめる暴言を吐いています。石破さんが2日に出席した、都内の日本記者クラブで行われた8党党首の討論会で、外国人への政策を語る場面の際に、日本語、日本の習慣を「七面倒くさい」と表現しました。信じがたい許せない発言です。

我が国が誇る美しい日本語や風習を「しち面倒臭い」と言った食事マナーも知らない石破茂さん。

石破さんが「七面倒くさい日本語、習慣」と言ったことが問題ですが、もう一つ問題あります。

それは「日本語や日本の習慣が七面倒くさい外国の方には政府の負担によってでも習得していただく」と言ったこと。「政府の負担」?それは全部日本の税金で支援するということを言っています。

2024年 2月9日、岸田文雄前総理が「共生社会と人権」を巡るシンポジウムに寄せたビデオメッセージに

「我が国には外国人を不当に差別したり放火したりする日本人が少なくない」と自国民を放火魔呼ばわりした時のことも思い出されます。

2人からは日本国や日本人への憎悪を感じます。

7月6日、日曜討論で露わになった石破論法。「消費税を減らしたらどうなるのか?どうならないのか?考えていかなければならない」「外国人を増やしたらどうなるのか?どうならないのか?考えていかなければならない」…石破さんを総理にした189人の自民議員は早く責任を取ってほしい。

7月20日に参議院選挙が行われます。自分の一票を日本のために、子供達、孫達の未来のために入れます。

今日は、安倍晋三総理の3回目の命日です。日本各地から安倍総理への思いが溢れています。

大阪市住之江区の大阪護国神社で6日午後、慰霊祭と顕彰碑の除幕式が行われました。

大阪護国神社の本殿近く憲政殉難之碑に建立された顕彰碑は、高さ約160センチ、幅約150センチ、庵治石(あじいし)製。正面右側に、昭恵さんが揮毫(きごう)した「憲政殉難之碑」の文字が刻まれている。左側には、安倍元総理の写真が入った陶板が組み込まれ、その下部には、安倍元総理が生前記した明治時代の政治家、板垣退助の「板垣死すとも自由は死せず」の文言も刻まれました。

安倍元総理と板垣退助の縁。一般社団法人「板垣退助先生顕彰会」が平成30年、板垣の100回忌に合わせて位牌を新調した際、板垣が結党した自由党の後継政党である自民党の当時の総裁、安倍元総理に揮毫を依頼し、安倍総理が快諾された。顕彰碑建立に尽力した板垣会の理事長で、板垣の玄孫(やしゃご)である高岡功太郎氏。

「憲政殉難之碑」右奈良市三笠霊苑横に設置された「留魂碑」.png)

(左)「憲政殉難之碑」(右)奈良市三笠霊苑横に設置された「留魂碑」

★2025年7月7日

~七夕の日の思い出~

今年も我が家では七夕飾りをかざりました。ももが生まれてから、毎年同じ飾り物に短冊や、ももが作ったものを飾っています。

七夕の頃になると、小さい頃、母が近所の子供を集めて、七夕飾りを作ったりしていたことを思い出します。妹と私を含め7人ぐらいの子供が集まっていたと思います。

母がいろいろな七夕飾りの作り方を教えてくれました。短冊、吹き流し、紙衣、網かざり、きんちゃく、くずかごなどを作りましたが、母が作った長い編飾りが長くて毎回驚かされました。

出来上がった飾り物は、父が背戸から切って用意してくれた竹に飾りました。終わってから、皆なでジュースを飲んだり、おやつを食べたりするのが楽しみでした。七夕の夜には子供達を集め、両親と一緒に七夕飾りを吉田川に流しに行きました。今もその日のことが、目に浮かびます。

不器用な私は、どの子より何を作っても上手くいかず、母は私のことをかなり心配していました。やがて不器用な“ゆっこちゃん”も、いろいろ作れるようになりました。私がミシンで小物を作ったり、リースを作ったり、アクセサリーなどを作って母に見せると、いつも「あんなに“てもじゃ”で、心配してたのにすごいものが作れるようになったんだね」とよく感動してくれました。親とはありがたいものです。

短冊に「願いごとが叶いますように」という意味があるように、七夕の飾りそれぞれにも、色々な意味があるのだそうです。

網かざりには「豊漁になりますように」、きんちゃくには「お金がたまりますように」、紙衣には「裁縫が上達しますように」、くずかごには「ものを粗末にしないように」など。

なかでも「吹き流し」は、織姫さまの織り糸を表しているともいわれていて、「織り物がうまくなりますように」という意味や、魔除けの意味があるのだそうです。

ももの短冊には、「みんなが けんこうでいられますように」、「かぜをひきませんように」、「もうすこし おんなのこのともだちができますように」と書いてありました。

★2025年5月28日

~「選択的夫婦別性」は「強制的親子別性」で「強制的兄弟別性」。絶対反対!~

もうすぐ百万石祭りです。

私が勤務していた高齢者施設では、毎月2,3回、ボランティア公演を開催していました。歌謡舞踊、民舞、民謡、マリンバー演奏、楽器演奏、太鼓、アカペラ、バンドなど64グループの公演ボランティアの方に演技を披露していただきました。太鼓や民舞のボランティアの方は、百万石祭りでも大活躍です。

施設では、医療、福祉、文学、社会などから講師を招き「共に生きるフォーラム」という講演会も年に1,2度開催していました。また、地元の大学の学生によるよさこいソーラン踊りや能楽、慶応大学の落語の公演なども行われていました。いろいろ思い出されます。突然の依頼もありました。美大の学生が入居者さんの肖像画を画きたいと訪ねてこられたり、工業大学の学生が「未来の高齢者施設の建築デザインについての研究」のために入居者と討論会を開催したりしました。2025年頃だったと記憶していますが、「大学で夫婦別姓についての討論会をしましたが、意見がバラバラで、高齢者の方はどう考えているか話を聞いてみたいと」ということで、施設の入居者と討論会を行いました。入居者の方のご意見は、だいたい「家族になったのだから、同じ性がいい」ということでした。「それで別に面倒なことはないと思うけどね」、「家族は大切な塊。だから同じ性でないとな」というお話もありました。

「選択的夫婦別姓」の有無について今国会では審議されない様子ですが、国家観も愛国心もない日本を滅ぼそうとしか見えない石破さんが総理なので安心はできません。

男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第13条)が2000年に定められ、5年ごとに見直されていますが、その都度この問題が浮上してきているように思います。安倍晋三元総理がご存命の時は、その都度日本の戸籍制度を守るためにご尽力されました。

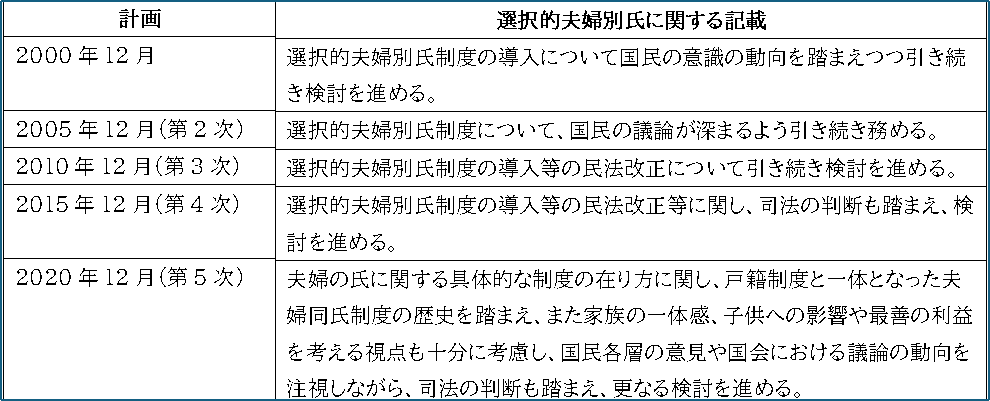

男女共同参画基本計画では、選択的夫婦別氏に関して以下のように記載されています。

日本の現状は国際結婚を除き、選択的夫婦別姓は認められていません。その代替としては主に旧姓通称使用を推進しています。問題点も指摘されています。「そのため選択的夫婦制度を求める派は旧姓通称使用の問題点を指摘しています。声が強まる一方、選択的夫婦別姓導入への反対派は、これらの問題に旧姓通称使用の更なる拡大で対応するよう求めています。」(日本経済新聞)

自民党の高市早苗前経済安全保障相は5月4日、選択的夫婦別姓のあり方に関する私案を公表しました。過去に発表した私案を修正したもので、旧姓の通称使用拡大を法律で位置づけることが柱です。高市氏は「自民党がやらないといけないのは、多くの方の不便をさらに解消できる法案をしっかり出すことだ」と訴えました。

高市議員は「2010年の参院選以降、自民党は旧氏(旧姓)の通称使用拡大によって利便性を高める約束をしてきた」と強調しました。

高市議員の以前の私案では、旧姓の通称使用を戸籍に記載するための戸籍法改正を挙げていましたが、19年に住民基本台帳法施行令が改正され、住民票への旧姓併記が可能になったことから、修正私案では「戸籍法改正は不要」となっていました。

私たち日本人は、「日本の戸籍制度(家族制度)」、「皇統一系(万世一系):皇室典範第1条で『皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する』」を断固として守らなければなりません。それが日本という国を存続させる道です。国民として、訴え続けなければなりませんが、不安は募ります。石破政権の数ある“あり得ない政策”の中でも群を抜くのがSNS規制。「SNSを規制してはならない」と言論統制に真っ向から反対するトランプ米政権と、国民から言論の自由を奪いたい石破首相。石破政権と総務省がSNSの言論弾圧が始まっています。SNSでの保守の発信も潰されるのではないかと不安です。“なってはならない人”が首相になれば、必ず未来への禍根を残します。

※「日本の戸籍制度」については、固定ページ「楽門舎」に掲載しています。

★2025年3月19日

~4人の恩師と尊いご縁~

私が退職してからもうすぐ2年が経とうとしています。退職してからの日々は2人の孫を中心に何かと忙しい毎日を過ごしていますが、お年頃か過去の出来事を振り返ることが増えてきました。その中でどうしても書いてみたいことがありました。それは4人の恩師との尊いご縁をいただいたことです。志村先生、大塚先生、弥一先生、西岡さん(呼称)とのご縁を物語ってみました。

☆志村 先生

1976年(S51)、私が昭和女子大学短期大学部国文学科に入学したときに教授である志村先生と出会いました。先生からは『平家物語』『方丈記』などを学びました。いきさつは覚えていませんが、職員室や志村先生の教授室によく出入りして、先生たちからは「おゆきちゃん」と呼ばれていました。1年次、2年次の文化際の実行委員だったこともあり、先生方との関りが厚かったのかなと思います。文化祭は1年の時は「隅田川の文学」、2年の時は「冨士と文学」という内容で特に夏休みを使って文学散歩をしながら、グループで文献を読み、研究して文化祭に展示発表を行いました。その時にも志村先生はいろいろ指導してくださいました。

一年生の冬休みに先生方に引率していただき、京都に一泊の文学散歩に行きました。学生の人数は覚えていませんが、国文学科の先生方はほとんど参加されていました。先生方は学生との文学散歩の翌日に開催されていた日本風土学会に参加されていました。

当時の3代目学長、河鰭實英(かわばた)は三条実美の4男ということから梨木神社で京都の文学散歩の説明を聞き、手荷物を預かっていただきました。学長は三条実美の甥の所に養子に行き河鰭性でした。志村先生をはじめどの先生からも文学について興味深いお話を聞かせていただきました。

志村先生の平家物語などの講義はちょうど眠気を誘う音色?で、申し訳なかったのですが、時々うとうとしてしましました。先生はうとうとしてしまう学生にも「風邪ひかないかな」と心配してくださり、ご自分の上着を掛けてくださいました。

卒業後、私は黒部に帰りましたが、志村先生は大伴家持の研究を始めるということで、新潟で良寛さんを巡ってから、黒部の家に2日間お泊りになり、一緒に高岡の二上山山頂にある高岡万葉博物館や記念碑を尋ねました。その時、先生が大伴家持の本を出せるようになったら「おゆきを共著にするから手伝ってね」とおっしゃってくださり、うれしかったことを覚えています。先生はお酒が大好きな人で、我が家でも2日間は宴会でした。そのころはお酒好きの祖父も健在で、本家の伯父を呼んで盛り上がりました。

卒業3年後、私は結婚のため再び上京することになりました。結婚の仲人は志村先生ご夫妻でした。結婚式は夫の実家がある新潟県で行われました。上京にあたり志村先生のご尽力により、母校の大学の学生課に就職することになりました。学生課での仕事は学生の生活相談や学生指導、部活の相談窓口などの仕事をしていました。その仕事でかかわった学生が埼玉の家に遊びに来たこともありました。そんなある日、内容は覚えていないのですが理事長からの事務局長宛ての電話を取ったとき、敬語を適切に使えなかったらしく、その後叱責され、保証人の志村先生にも連絡が行きました。志村先生が一緒に考えてくださり、始末書のようなものを書いて提出したことがあります。先生は「おゆきは失敗したかもしれないが、何も下を向かなくてもいいよ。上を向いていなさい」と言ってくださいました。提出した始末書が立派だったらしく、理事長先生が褒めてくださっていたとか耳にしました。

なぜ勤め人の私が自由にできたのかわかりませんが、志村先生のお部屋や短期大学部の職員室によく出入りしていました。先生の教授室に出入りして、先生の細かいお仕事を手伝ったり、先生の文学談義に耳を傾けたりしていました。

私は編集の仕事をするのが夢だったので、大学で勤務している間に転職を考えました。先生も求人雑誌など見てくださり一緒に出版社を探しました。文芸書籍の青英舎に求人がありに面接に出かけました。かなりの倍率でしたが最終選考まで残りました。ご縁がなく採用されませんでしたが、先生はその時も、その出版社を訪れ、推薦してくださいました。その出版社からいただいた『智の粥と思惟の茶』という本は難しい本でした。

その後、3年間の大学勤務を辞め、印刷時報社という出版社で週刊新聞や雑誌の編集の仕事に着きました。ここで編集者の基本を学ぶことができました。1年半後、もう少し文芸要素のある出版社で働きたいと思い、志村先生にも相談していました。先生はY’Sオフィースという編集社を紹介してくださいました。そこで予備校が出している「TRY NOW」という月刊誌と機関誌などを手掛けることになりました。関係者5~6人の職場でしたが、忘年会や新年会には志村先生も加わったりと面白い職場でした。この職場は出産するため、1年半ほどで退職しました。

志村先生はこどもの出産祝いの「およばれ」にも新潟に駆けつけてくださいました。それ以降は電話やお手紙でのやり取りが続きました。

私の住まいは埼玉(杉戸)、水戸、金沢と移り住みましたが、それぞれの家に遊びに来てくださいました。

最後に金沢の我が家にお越しいただいたのは、1996年(H8)でした。9歳の娘と一緒に金沢のひがしの茶屋、にしの茶屋など文学散歩を楽しみました。その後も、私が上京するときには先生とお会いしていました。

2000年(H12)夏、志村先生が東北へ研究のため出かけられたとき、駅で倒れられました。脳梗塞とのことで治療後やっと見つかった施設に入居されました。翌年5月に奥様と待ち合わせ、その施設に先生を見舞いました。私の目にはいつもの先生に見えましたが、車椅子で家での生活が難しい状態とのことでした。東京でようやく見つかった施設ではありましたが、あまりいい感じはしませんでした。奥様も同じ思いでした。私はそのころ金沢の高齢者施設のソーシャルワーカーとして働いており、早速金沢に戻り自分の勤務している介護老人施設に入居できないかどうか相談してみました。結果、受け入れができるとのことで、奥様は施設の見学と入居説明を受け、契約も同時にされました。入居にあたり、東京からの移動手段など奥様の相談に乗りながら受け入れをお待ちしようと思っていましたが、奥様が東京に帰られたその日、志村先生は施設で具合が悪くなり、救急搬送されました。心不全のため突然、死去されました。

先生は大正8年生まれで父より8歳年上でした。2人のお嬢さんがいらっしゃいましたが、私のことを最後まで愛弟子と言ってくださいました。葬儀の時、奥様と手を重ねたました。初めてお会いするお嬢様が私の手を握ってくださいました。その一瞬で娘さんたちと通じるものがありました。長い時間のご縁をいただきました。

■志村 先生 1919年7月23日(大正8年) - 2001年5月29日(平成13年)享年82歳

*(以下)フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照

東京生まれ。1947年東京文理科大学国文科卒。昭和女子大学短期大学部教授、秋草学園短期大学教授。鎌倉時代前期の文芸が専門。日本の国文学者。

<著書>

・東京文学百景 有峰書店 1972

・金槐和歌集とその周辺 東国文芸成立の基盤 桜楓社 1980.6

・東国文学圏の研究 桜楓社 1986.5

・源実朝 悲境に生きる 新典社 1990.12 (日本の作家)

・万葉集東歌の抒情 東国文学の源泉 新典社 1993.7 (新典社研究叢書)

・古都残影鎌倉 その歴史と風土を追って 有峰書店新社 1995.7

・実朝・仙覚 鎌倉歌壇の研究 新典社 1999.9 (新典社研究叢書)

<共編著>

・国文学の栞 西下経一共編 寧楽書房 1957

・近代詩を楽しむために 編註 丘書房 1986.5

・知っておきたい「就職」の心得 / 大矢富八共著 同信社 1986.9

・平安朝散文学歌枕地名索引 志村敏子共著 丘書房 1990.6

・中古中世散文学歌枕地名索引 新典社 1996.12 (新典社索引叢書)

☆大塚 先生

私が1976年(S51)昭和女子大学短期大学部国文学科に入学したときに、教授である大塚先生と出会いました。大塚先生から近代文学を学びました。在学中の先生の思い出は、1年の夏休みに大塚先生から出された課題に取り組んだことです。近代文学関係の何かを研究しレポートを提出し、発表するというものでした。私は帰省中に隣の県の金沢に出かけ、室生犀星の生まれ育った雨宝院を訪ね、犀星についてレポートを書きました。夏休み明け、大塚先生を何度も尋ね完成させ、発表することができました。大塚先生はとてもきれいな方で母と同じぐらいのお年でした(母は1932年昭和7年生まれ)。

大学に勤務してからも、たまたま学生課の先輩が日本文学部(学部)を卒業されている方で、その方の恩師の先生と大塚先生が懇意にされていらっしゃったので、時々4人でおしゃれなお店で食事をご一緒したことがありました。

母は洋裁師で、私の服はほとんど母が作ってくれていました。その服を見て大塚先生から、母に2着の服をオーダーメイドされました。生地はご自分で探してこられました。母は仮縫いができないのは心配と何度も言いましたので、私が素人ながら母から言われたことを先生の体に合わせてチェックしたことも懐かしいです。

大学の勤めを辞めてからは、お手紙や電話のやり取りをさせていただいています。

その手紙のやり取りの中で、大塚先生から、「・・・・・・世の中の変化は急速で教育問題もいよいよむずかしい問題を孕んで居ります。特に大学の志望者は、卒業後の就職を見越しての志望となっていることは、昔日とは大変な変わりようです。豊かな世の中になっていながら、内実は働くことさえ、いや働く場所を得ることも困難になって居ります。 無用の用なるがゆえに文学は無限に素晴らしいと思っている私の考えなど旧時代の化石にも等しいのかも知れません」という手紙をもらいました。

私が学生だった頃、そして、母校で働いていたときも、大塚先生をはじめ周りの先生から、呪文のように文学を学ぶものにとって、「本を読まなかった日、何も書かなかった日、文学を考えなかった日は愚かな日だったと思いなさい」と言われてきました。「無用の用なるがゆえに文学は無限に素晴らしい」 と信じています。

先生からこの手紙が届いたとき、自分の小さな力でも、どうにか文学の素晴らしさを伝えることはできないものかと考えました。そして1996年2月18日、「雪の日のお話会」と題して「土地の人 旅の人」のお話会を開き始めました。

手紙や電話のやり取りは今も続いています。最近は目の調子が悪いということで、電話で変わらぬお声を聞かせていただいています。先生は生涯独身でしたが、親戚の女性の方と暮らし、お電話するとその方がまず電話に出られ「金沢のおしまちゃんよ」と先生に繋いでくださいます。先生のお声はいつも明るく力強くこちらを元気にしてくださいます。

■大塚 先生 93歳

*(以下)昭和女子大学概要参照

昭和女子大学名誉教授

<著者・監修>

・近代女性作家精選集 第2期 第32巻 『新撰宇野千代集』昭和4年

[監修] 尾形明子 [著] 宇野千代 [解説] 大塚豊子

・女性文化研究叢書第一集『昭和女子大学近代文庫所蔵 與謝野晶子未発表書簡』(杉本邦子・大塚豊子編)1991年刊行

☆弥一 先生

弥一先生とは大学の学生課に就職した1981年(昭和56年)にお会いしました。先生は嘱託として学生課にいらっしゃいました。先生は学生課長として12年勤務し、その後嘱託として6年間学生指導にあたられました。78歳まで教職を天職として、ひたむきに勤めあげられました。私が先生と一緒に仕事をさせていただいたのは、先生が退職されるまでの2年間でした。仕事とは関係ありませんが、先生は百人一首を指導してくださり、一日一首覚えて先生の前で発表することになり、先生とは百人一首で盛り上がりました。一応、百人一首は全部覚えましたが、無理やり暗記したせいかいつの間にか忘れてしまいました。先生は野口雨情の歌がお好きで、弥一節は雨情の歌にぴったりで、先生の歌を聞くのが大好きでした。

先生は大正時代の風雲に乗じ、独学で教壇に立ち、純真な野心を持って東京に上京され、当時の先生にとっては、総理大臣は夢物語ではなく"大志は必ず実現できる”という意気込みでした。

先生は「夢は大きい方がいいですからね」と、 照れながら話されていましたが、「いつか、生徒の前で、わしは総理大臣になろうと思っているんだと言ったら、総理大臣じゃなくて、草履大臣だ!とひやかされたものです」と、面白そうにお話になっていました。また、62年間の教員生活の中で、1日も休まずに勤めあげたことをたったひとつの自慢だと言って、「休まず、遅れず、働かずの弥一です」と笑わせてくださいました。

弥一先生と54歳違いの私のご縁は、先生が享年99歳で亡くなるまで続きました。

先生が退職され、翌年に私も退職しましたが、1997年(平成9年)頃まで正月と夏の2回は家族でご自宅にお邪魔していました。弥一先生は長女家族と暮らし、隣には二女家族が住んでいらっしゃいました。先生も私の家に遊びに来てくださいました。

その後も上京することがあれば、時々先生の家を訪ねました。なかなか東京に行かれないときは、先生によく電話をしてお声を聞かせていただき、お互いの健康状態や近況を確認し合っていました。先生は朝ゆっくり起床され、大好きな食パンを毎朝半斤召し上がり、体調がいい日は近所を散歩され、家では仏壇のあるご自分の部屋に静かに正座され本を読まれたりして過ごされていました。お嬢さんの話によると、亡くなる前日まで食パンを4斤召し上がったということです。

また、経緯は覚えていませんが、毎年2人で旅行を楽しんでいました。その旅行は娘ができるまで続きました。

「横浜」、「岩手県の旅(十和田湖~花巻*先生の実家で2泊~八幡平温泉郷*1泊)」「軽井沢(ペンション1泊)」、「水戸1泊」「松島1泊」などにご一緒しました。どこに行っても先生とのコンビは周りから大切にされました。

先生は自称「でばらでっちり雁首おやじ」と言われていましたが、「中折れ帽」や「キャノチエ」をかぶり、背広姿の先生からは、自然に尊敬の念が沸き起こってくる佇まいでした。先生は明治から昭和初期の佇まいで、日常は背広と着物で過ごされていました。

■弥一 先生 1904年(明治37年) 3月30日~2003年(平成15年)享年99歳

*同ホームページあなたの物語№2 ~教員生活62年、「休まず、遅れず、働かずの弥一です」と弥一は胸を張る~に掲載

明治37年(1904年) 3月30日、 岩手県和賀郡笹間村 (現花巻市)の小作農の長男として生まれた。

農業に1年間従事、ついで村役場の雇(現書記補)として1年間勤務。

代用教員として、16歳で教壇に立つ。代用教員になった年の12月に教員検定試験を受け、尋常小学校本科教員の免許を、ついで、翌年12月小学校本科正教員免許を取得した。

大正12年春、東京市教員採用試験を受け、合格となった。2ヵ月間の研修を受ける東京市教員講習所の入学式の日に上京しようとするが、その日関東大震災が起こった(9月1日)。そのため、ふたたび岩手の小学校で教鞭をとることになった。

半年後の大正13年に上京。20歳で当時の日比谷小学校で教壇に立ちながら、教師の道に一生を賭けるのなら、数学をやりたいと思い東京物理学校(現東京理科大)を受験し合格したが、保証人の手続きが遅れたため、入学を取り消されてしまった。

昭和39年から中学校校長として退職するまでの44年間を小中学校の教育にたずさわり、その後昭和女子大学学生課長12年、嘱託として6年間学生指導にあたった。

☆西岡 さん

西岡さんと出会ったのは1984年(昭和59年)4月、印刷時報社という上野にあった出版社で働いた時からです。その会社では週間新聞の「印刷ジャーナル」と月刊誌などを出版していました。「装丁コンクール」「カレンダー展」も開催していました。私が入職した頃には若手の記者が6人程いましたが、西岡さんは私たちの指導員のような役割でした。その頃、西岡さんは60歳過ぎで、たばこをくわえ、赤ペンを持ち私たちの原稿をバッサリ切っていき何回もやり直しをさせられました。私の最初の原稿はほぼ全行赤線だったと記憶しています。

最初は東京弁のべらんめえ口調の鬼の指導員という感じでしたが、慣れてくるとその口調に愛情を感じるようになりました。週間の新聞の締め切りが終わった日に、よく皆を飲みに連れて行ってくださいました。よく行ったのは上野のガードレール下の飲み屋やビアホール、おしゃれな所で言うとプールバー。そして、常連客になった湯島天神下、不忍池近くの小料理屋風居酒屋三四郎にはちょくちょく行っていました。三四郎の上手の方に印刷会社があり、週の半分はそこに詰めていました。三四郎のおかみとも仲良くなり、西岡さんは「編集長、編集長」と呼ばれ、焼酎に三四郎揚げ、焼き鳥・・・どれもおいしい料理でした。酔いが回ると西岡さんは『東京音頭』を歌い、皆で踊り出すのが常でした。仕事の話もしましたが、クジラの養殖について真剣に語り合ったこともありました。周りにいた常連客とも顔見知りになり居心地のいい場所でした。

若い記者は過酷な仕事に音を上げ、辞めていくので出入りは何人もいたが、4人(周りからは四羽鴉と呼ばれていた)は比較的長く西岡さんと一緒に仕事をしました。

西岡さんは四羽鴉を連れて水道橋だったか馴染みの「竹の子」という小料理屋風居酒屋や銀座のバーに連れて行ってくださいました。突然の道行きになるので、持ち合わせがなく皆でできるだけ現金で支払うのですが、足りないお金は西岡さんが「つけといてくれ。おれの香典だ」と酔った勢いで言い出しました。時には深夜、西岡さんの家にも押しかけたりしました。西岡さんのお奥さん(西岡のおばちゃん)は嫌な顔せず、迎えてくれださいました。私以外の3人は西岡さんの原稿を書く屋根裏部屋に寝かされていました。夢のような時間でした。おばちゃんは西岡さんの戦友の妹です。

私は2年後に会社を辞めましたが、その後も西岡さんと四羽鴉で定期的に三四郎に集いました。西岡さん夫妻は私の両親とも気が合い、黒部に娘さんとも一緒に泊まりに来られたり、落合にあるご自宅に両親も一緒に泊まりに行ったりしていました。娘ができてからは埼玉の家にも、水戸の家にも両親が遊びに来るたびに泊まりに来られていました。私たち家族は夏とお正月に西岡家に泊りがけでお邪魔していました。不思議なご縁で、娘は「落合のおじいちゃん、おばあちゃん」と呼んで、本当のおじいちゃん、おばあちゃんだと思っていました。「わたしには3人ずつおじいちゃんとおばあちゃんがいる」と言っていました。そして西岡さんのお母さんも90過ぎ、亡くなるまで同居されていました。娘はその「おおおばあちゃん」ともお会いするのを楽しみにしていました。

1993年(平成5年)7月、私たち家族が金沢に引っ越した翌年から西岡夫妻は毎年秋に金沢を訪れ、我が家に宿泊され、それに合わせて両親も一緒に時間を過ごしました。1996年(平成8年)11月、西岡さん夫妻にShining small stoneの「土地の人 旅の人」のお話会に参加してもらいました。その時のお話会のタイトルが「気持ち」だったので、西岡さんの「気持ち」についての語ってもらいました。

西岡さん夫妻が金沢に来られたり、私たち家族が西岡さんの家に泊まったりしていたのは1997年(平成9年)頃まででした。西岡さんは60歳のころから肺気腫を患っていましたが、晩年は酸素を携帯されながら兼六園にも、東京の葛西臨海公園に行ったりもしました。東京に行ったとき西岡さん抜きでおばちゃんとサンリオピューロランドやとしまえんにも行きました。としまえんに行ったときおばちゃんが娘と水着になりプールに入ってくださったのも本当に懐かしい思い出です。

西岡さんが2004年(平成16年)6月に亡くなり(享年80歳)、2010年おばちゃんが亡くなるまで時々遊びに行ったり、電話を定期的にさせていただいたりと最後まで家族のようにご縁を持たせていただきました。

「西岡さんはね、羽振りのいいときは頭にタオルを載っけて銭湯帰りにタクシーに乗って銀座に飲みに来ていたの」と銀座のママが言っていました。最後まで自由に生きながら縁を大切にするカッコイイ人でした。

■西岡さん 1924年(大正13年)1月1日~2004年(平成16年)6月享年80歳

あなたの物語№5 ~「大いに東京の生活を楽しんでいます。本当にありがとうございました。」~に掲載

1924年(大正13年)1月1日東京で生まれる。

東京生まれの生粋の江戸っ子。1人息子。

明治学院専門学校(現、明治学院大学)在学中、1943年(昭和18年)に学徒出陣となり、霞ヶ浦海軍航空隊に入隊となる。そこで妻の兄と出会う。

戦後、文京区報(広報誌)、業界紙などの記者・編集者の仕事をする。最後の職場が印刷時報社だった。

★2025年1月16日

~誕生日にどうしても記録しておきたいこと~

昨年年末から「岩屋毅務外務大臣の更迭を求める」がネット上で毎日トレンド入りをしています。

私も、同じく岩屋毅外務大臣の更迭を求めます。そして石破総裁の辞任を心の底から願います。日本を終わらせてなるものか。私の伯父は日本のために、家族のために散華しました。絶対に諦めない。子供達の為、孫たちの為に。

昨年9月27日、保守派の自民党に批判的で、左翼系の石破というありえない人が高市さんを逆転し、自民党総裁となり、第百二代の日本国総理大臣になりました。暗黒の時代がやってくると思いました。昨今の日本を取り巻く環境は大変厳しいものです。石破さんという人が総理大臣になったことで「日本は終わる」と多くの人が絶望しました。

その翌日、4歳の孫のもものこども園での初めての運動会を見て、日本を終わらせてはなるものか、日本は終わるもんかという気持ちが沸き起こりました。そこには愛おしい未来がたくさんありました。この子達に私達の日本を繋いでいかなければなりません。折れた心は子供達によって再び奮い立たされました。日本を終わらせてはなりません。心を同じくする人と共に戦うことを自分に誓いました。

その後は石破政権によって、雪崩のように日本の瓦解が続いています。昨年12月に入るとSNS関係のニュース番組を観たり、Xを読んだりし、止まらない日本の危うさを毎日痛感していました。つぶれそうな心をまた奮い立たせてくれたのは、孫たちです。ももの昨年12月18日に行われた「発表会」の日でした。娘夫婦は、仕事で出られなかったので、夫と1歳のけんと一緒に出掛けました。いつも頼りなさそうにしているももでしたが、どの演目も全身を使って緊張と喜びを表していました。“一生懸命”が伝わってきて涙が出ました。どの子も輝いてエネルギッシュでした。そして親御さんの熱気も素晴らしかったです。この姿を見たら「日本を終わらせてなるものか」という気持ちがふつふつと湧き起きました。どうやって戦えばいいか分かりませんが、私はあきらめません。私にはこの日本を生き抜いたご先祖様の血が流れています。

岩屋さんは「昨年12月25日、中国・北京で王毅共産党政治局員兼外相と会談し、中国の富裕層を想定し、中国人向けに10年有効のビザ新設を表明しました。これまで観光目的の個人客向けの数次査証は5年有効が最長でした。団体観光向けビザも緩和し、滞在可能日数に関して従来の『15日以内』とは別に『30日以内』を創設するということです。また、65歳以上の中国人は、個人向けビザで在職証明書の提出が不要になる」といいます。

このままだと中国人観光客が増えるだけでなくあっという間に移民が増えます。

そして帰化した中国人「帰化したのだから日本人だ」と言い張りあらゆる権利を主張する最悪の展開になります。なんとか移民推進を止めなければなりません。

「戦争が起きているウクライナやガザよりまし」でさえあれば、諸外国が軒並み渡航を危険としていても共産党独裁中国に日本人を送り込もうとする岩屋さん。中国では、子どもたちへの反日教育が行われ、テレビでは抗日ドラマが流され、日本人ビジネスマンが不当に拘束され、日本人の子どもが惨殺されても、海外安全情報がレベルゼロであることを問う質問への岩屋さんの返答が、想像を軽く上回る酷さでした。

日本人男児死亡事件があったにも関わらず渡航レベルはあげない上にビザ緩和。挙げ句の果てに日本の子どもたちを中国に修学旅行に行かせるなんてありえない「日中友好議連は相互に修学旅行を促進する提案をしている」なんて、ふざけるなです。

また、岩屋さんが中国と合意した中で全く報道されていないことがあるとジャーナリストの山口敬之さんがYouTubeなどで発信されています。その内容は驚きの内容です。「外相岩屋を辞めさせる3つの方法」というのがネットで拡散されています。

今、自分にできることは、正しい情報を捉え、賛同できる意見にリツイートしたり、意見を発信することです。大きな国民の声が日本の未来を救える、そう信じています。

安倍晋三総理が亡くなってからこの2年半で日本は瓦解の一途です。安部総理がいらっしゃれば、LGBT理解増進法の問題も起きなかったでしょう。そして岩屋さんのような外交もなかったはず。日本の戸籍制度の危機もなかったことでしょう。その流れを止めるために高市早苗総理の誕生を願ったのに、政治家たちの暗躍で日本は選択を誤ってしまいました。

今、日本の家族制度も極端なリベラリズムによって壊されるかもしれないという危ういところにあります。なんとしても日本の戸籍制度を守らなければなりません。

「日本だけが同姓の制度だとよく報じられているが、世界に例をみない唯一の制度として、文化や伝統を守りながら、通称使用の法制度を作っていくことも大切だ」と高市早苗さんは述べています。

政府が推し進めようとしている選択的夫婦別姓は、強制的親子別姓で、強制的兄妹別姓でもあります。日本の女性を大切にする家族制度と戸籍は、男尊女卑の儒教文化圏と一線を画す日本独特の知恵です。そんな戸籍を破壊するのは移民流入を促進するため。それでもいいと思う人はどこにいるというのでしょう。いるわけないです!日本国民の大きなうねりでどうにか日本の家族制度を守っていきたい。門田隆将さんの『「左翼革命」と自民党崩壊』に詳しく書かれています。 2025年1月3日にもうすぐアメリカ大統領に就任されるドナルド・トランプさんが以下のメッセージを出していらっしゃいます。安倍総理に戻ってきてほしいです。

Our Country is a disaster, a laughing stock all over the World! This is what happens when you have OPEN BORDERS, with weak, ineffective, and virtually nonexistent leadership. The DOJ, FBI, and Democrat state and local prosecutors have not done their job. They are incompetent and corrupt, having spent all of their waking hours unlawfully attacking their political opponent, ME, rather than focusing on protecting Americans from the outside and inside violent SCUM that has infiltrated all aspects of our government, and our Nation itself. Democrats should be ashamed of themselves for allowing this to happen to our Country. The CIA must get involved, NOW, before it is too late. The USA is breaking down - A violent erosion of Safety, National Security, and Democracy is taking place all across our Nation. Only strength and powerful leadership will stop it. See you on January 20th. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

★2024年12月25日

12月、我が家はクリスマスの飾りでにぎやかです。

今年は特に1年が慌ただしくあっという間過ぎていったように感じますが、振り返るといろいろなことがあった1年でもあります。

1月1日、午後4時10分ごろ、石川県能登半島で最大震度7の揺れを観測する地震が起きました。大きな揺れがなかなか終わらず恐怖でした。マンション10階の我が家は、耐震構造による長周期振動でかなり大きな揺れになりました。

ガラスの割れる音、ものが落ちる音、本が落ちる音、引き戸が動き外れて倒れかけてくる恐怖の様子を目の当たりにしました。仏壇、神様棚も落下し、ガラス・陶器の破片が散らばり踏み入れることはできません。今回の地震に遭い、初めて、13年前に10階を選んだことが悔やまれましたが、いろいろ修繕したり、低い家具に買い替えたりしながら、現在はできる限りの地震対策をした状態の部屋になっています。

今年のうれしかった出来事は、4月に百花がこども園に入園したことです。最初は心配していましたが、徐々に園の生活に慣れてきました。9月の運動会の様子を見て百花の成長を感じ嬉しかったです。来年の4月からは健人も同じこども園に行きます。

10月から綾乃の育休があけ、職場復帰したので、毎日けいを連れて4人でもものこども園に送って、迎えに行く新しい生活が始まりました。私たち夫婦は2人の孫の世話と家事に追われる毎日を過ごしております。特に、6人家族の買い物、食事の支度は大変です。それだけで目いっぱいという感じの毎日です。

夏には、我が家のベランダにいくつもの新しい植物の芽吹きがありました。

一つは、7月氷見海浜植物園に行ったとき、「ミッキーマウスの木」の根元にたくさんの種が落ちていたので、何粒か拾ってきました。8月14日に小さな芽が1つ、15日に2つ芽が出てきました。芽は本当に弱々しいものでしたがそのうち、かわいい葉っぱが増えて、今はまだまだ小さい幼木ですがしっかりしています。20年程前に両親と氷見海浜植物園を訪れたとき、植物好きの母は目敏くこのミッキーマウスの種を拾ってきて庭に植えて育てていました。同じ木の種から芽吹いたと思うと熱い気持ちになります。二つ目の芽は、これも7月のことだったと思いますが、アボカドの種を植えてみました。今回は種をそのまま植木鉢に植えてみました。すっかり忘れていたところ、9月15日に芽が出て、みるみる背が高くなり、葉っぱも大きくなってきました。三つ目の芽は、レモンを丸ごと鉢植えに植えたら3カ月かけて芽が出てきてくれたので感激でした。毎日、ベランダを見るのが楽しみです。

また、何よりも92歳の母が穏やかに過ごしていることがうれしいです。

どうぞ素敵なクリスマスをお過ごしくださいませ。来年が皆様にとって良い年でありますように。

★2024年10月4日

~今年の夏は、我が家のベランダに新しい植物が芽吹きました。~

今朝、うちのべランダの植木鉢に新しい芽を発見しました。

あれは、何とレモンの芽です。7月頃、ネットである人がレモンを丸ごと鉢植えに植えたら芽が出てきたという話しがあって、うちでもやってみようという話しになりました。最初、夫が買ってきたレモンは高値の大きな種なしでした。種が入ってなかったら芽なんて出ない!ということで、再び夫はレモンを買ってきました。その丸ごとレモンから芽が出てきました。3カ月かけて芽が出てきてくれたので感激です。毎日、レモンの芽を見るのが楽しみです。

今年の夏は、我が家のベランダにはいくつもの新しい植物の芽吹きがありました。

一つは、7月8日に氷見海浜植物園に行ったとき、「ミッキーマウスの木」の根元にたくさんの種が落ちていたので、何粒か拾ってきました。新しい2つの鉢植えに4個ずつ植えました。8月になっても芽が出てこなかったのでダメなのかなと思っていましたが、8月14日に小さな芽を1つ、15日に2つ芽が出てきました。芽は本当に弱々しいものでしたがそのうち、かわいい葉っぱが増えて、まだまだ小さい幼木ですがしっかりしています。

20年程前に両親と氷見海浜植物園を訪れたとき、植物好きの母は目敏くこのミッキーマウスの種を拾ってきて庭に植えて育てていました。その木がどれぐらい大きくなったか見ないまま、3年前に空き家になっていた実家を更地にしました。両親の家の庭は鯉が泳ぐ大きな池があり、大きな石や灯篭もありました。植物好きの母はそこら中に草花を植えていました。

もう一つの芽は、いつ植えたかはっきり覚えていませんが、7月のことだったと思います。アボカドの種を植えてみました。昨年は夫が水栽培に挑戦しましたが、根っこが出てきませんでした。今回も皿に水を入れしてばらく様子を見ていましたが、根っこは出てきませんでした。次にアボカドを食べる機会があり、今度は種をそのまま植木鉢に植えてみました。そのことをすっかり忘れていましたが、9月15日何か木の芽が出ていると、目に留まりました。その芽が、みるみる背が高くなり、葉っぱも大きくなってきました。

その他に5年前に吉岡園地に藤を見に行った時に拾てきた藤の種から芽が出て、今は1メートル以上になり、毎年つるを伸ばしてふさふさに葉っぱを付けます。種から植えた藤の花は10年たたないと花をつけないのだそうです。花が咲くのは5年後ですが楽しみです。

また、ある日、突然、芽が出てきた木もあります。20年ほど前の春に道端からショウジョウバカマを一株採ってきました。ショウジョウバカマは花が咲き終わって枯れてしましましたが、その鉢から木の芽が出てきました。名前はわからないですが、今は1メートル以上になり、毎年すがすがしい葉っぱをつけています。

13年前に今のマンションに越してきてからのことですが、ある日突然、木の芽が生えてきてみるみる大きくなり、現在1m60㎝ほどです。青々とした葉っぱをつけていますが、この木は街路樹でよく見るものです。多分、ケヤキだと思います。

25年ほど前からベランダにあった木や草は、黒部の母が家の庭の植物を鉢植えにしてくれたものです。今も元気にしています。アツザクラ、ライラック、ドクダミなどです。

その他の植物も何年もベランダで大きくなっています。現在4鉢になったイチジク、バイカウツギ、沈丁花、まだ一度も実がならないアイスクリームの木。そしてイチゴ、葉牡丹の伸びたもの、大葉、ハーブネギ、雪の下、ゆずなどです。 これも植物好きの母の遺伝子です。最近は、苗や種を植えるのは、ももと一緒にしています。

★2024年9月17日

~ビルの上に輝く満月は神々しく、感動します。~

マンション10階の我が家は、1月1日に起きた能登沖地震では耐震構造による長周期振動によりかなり大きな揺れになりました。

10階のマンションを購入しようと思ったのは、ベランダが広々として、花火が見えて、山が見え、空が見えて大変気に入りました。ベランダにはテーブルや椅子を置き、草木の鉢植えを並べ、思ったような空間になりました。しかしながら、景色はどんどん変化していきました。次々とマンションや商業ビルなどが建ち花火も見えなくなったり、山が半分以上見えなくなったり、銀杏並木が見えなくなりました。それでも広い空が見える我が家は大好きでした。

今回の地震に遭い、初めて、13年前に10階を選んだことが悔やまれました。いろいろ修繕したり、家具を買い替えたりしながらも、力があれば安全なところに引越ししたいと思ったりし、しばらくの間は不安な気持ちが続きました。今は家具など低いものにしたり、できる限りの地震対策をした状態の部屋になっています。

いろいろ環境は変化しましたが、10階に住んでいることで空や雲が目の前に見える喜びを少しずつ取り戻してきました。特に位置を変え、満ち欠けを繰り返す月を見るのが楽しみです。昔から人は、月の満ち欠けの周期から暦を作り生活に役立てるとともに、鑑賞の対象にしてきました。

月は毎夜、形を変えています。目に見えない新月から三日月、半円の月、丸い満月になり、今度は欠けていきます。そして、もとの新月にもどるまではおよそ29.5日。昔の人は、この月の満ち欠けで日にちを数えていました。例えば、15日目の月である満月を見つけたら「ああ、今日は15日だ!」とわかったわけです。月と人間は、いまの時代よりも生活に強くむすびついていました。

ビルの上に輝く満月は神々しく、感動します。今日はお天気に恵まれハーベストムーンHarvest Moon(収穫月)を鑑賞することができました。友達にも写真を送りましたら、埼玉、横浜、黒部、水戸で撮影された満月の写真が送られてきました。遠く離れている友達と同じ月を観ることができうれしい。

満月には月ごとに様々な呼び名があります。「公式サイトSKYWARD」にアメリカの農業暦のもととなったネイティブアメリカンが使っていたと言われている満月の名前を紹介しています。季節の移り変わりの満月を節目にして農作業や狩猟など生活の目安にしていたことがわかります。

(以下「公式サイトSKYWARD」から)

1月 「ウルフムーン」…1月はオオカミの繁殖期がはじまり、仲間を探すためにオオカミの遠吠えが多く聞こえることから、この名前が付けられている。

2月 「スノームーン」…真冬で大雪が降る時期であることから、スノームーンと呼ばれる。雪で作物がとれない時期でもあるため、飢えを表して「ハンガームーン」ということも。

3月 「ワームムーン」…春が近付いてきて、だんだんと動物たちが動き出す時期にあわせて呼ばれている。土の中にいる虫(ワーム)にちなんでいる。

4月 「ピンクムーン」…この時期に多く咲く、ピンク色の花から名付けられたといわれている。恋愛に関する願い事をする人も多い。

5月 「フラワームーン」…さまざまな花が咲き誇る季節であることから名付けられている。

6月 「ストロベリームーン」…夏至に近い満月でもある。欧米ではいちごの収穫期が初夏であるため、この名前が付けられた。「ピンクムーン」と同じく、恋愛運アップなどをお願いする人も多い。

7月 「バックムーン」…春に生え変わった雄鹿の角の、枝角が生えてくる時期であることから、雄鹿を表す「バック」という名が付いている。

8月 「スタージョンムーン」…スタージョンとはチョウザメのこと。北米の湖などでは、8月になるとチョウザメ漁が盛んになることから。

9月 「ハーベストムーン」…秋分に近い満月を「ハーベストムーン」と呼ぶ。北米ではこの時期に収穫(ハーベスト)を行うことから、この名前が付いている。年によって秋分のタイミングが変わるため、10月の満月を「ハーベストムーン」と呼ぶ場合もある。

10月 「ハンターズムーン」…月明かりが強くなる時期で、その光を頼りに狩りをすることから名付けられている。

11月 「ビーバームーン」…北米ではビーバーが多く生息し、冬に向けて巣作りをはじめる季節であることから、この名前が付いている。

12月 「コールドムーン」…まさに冬本番となり、寒さが厳しくなってくる時期であることから、名付けられている。

★2024年8月19日

~ももとたしざんをしていたら、人間の頭の中のすごさに感動しました~

大人から見たら「簡単な問題」でも子どもにとっては難しいという当たり前のことを孫のももを通して考えさせられます。例えば、繰り上がりの計算は、10の合成分解(1と9、2と8などで10が作れる)の概念がないと解くことができません。子どもが頭の中でそれをイメージするのは、大人が思っている以上に難しいことです。

足し算はステップアップ方式で足し算が簡単にできるようにします。私たち大人は日常的にそれを考えずにしています。ももにそれを教えていると、こんな複雑な作業を自然に頭の中で整理して導いていることに改めて驚きます。

足し算について考えてみますと、

- 和が10までの足し算からはじめます。

最初は、和が10以下になる足し算からはじめます。

- 10のかたまりをおぼえて、くり上がりをマスターします。

くり上がりを理解するためには、10のかたまりを覚えることが必要です。10のかたまりとは、10を2つの数に分けることでが、1と9、2と8、3と7、4と6、5と5、6と4、7と3、8と2、9と1の九通りあります。これを覚えることにより、くり上がりの計算が楽にできるようになります。

くり上がりの計算は、次のような「手順」によって答えを出します。

8+4=12

1)8にあといくつで10になるかを 求めて2(10の分解)

2)4を2と2に分ける(数の分解)

3)8+4を、8+2+2とする (式の変換)

4)8+2で10(10の合成)

5)10+2で、答えは12 (10のたし算)

10のかたまりをしっかり覚えるように、10を2つの数に分ける練習が大事です。

二桁の足し算や筆算の足し算になると、もっと複雑な工程を重ね答えを導いていきます。

自分がこんな複雑なことを理解して計算をしているとは驚きしかありません。

これを4歳のももに教えることはなかなか難しいです。

教えてもらったときは分かったつもりになっても、すぐに忘れてしまうということもよくあります。「子どもはすぐ忘れてしまうもの」という気持ちで、何度でも丁寧に説明しなければなりません。

一方的に「教え込もう」という気持ちでひたすら説明していると、子どもの集中力は途切れてしまいます。長い説明が続くと、子どもはすぐに飽きてしまうのです。常に「どうしたら子どもが理解できるか」という視点で一緒に勉強することが、上手なやり方だと思います。

足し算一つでも驚きです。ももと本を読んでいるとき「これなあに」「どうして」とよく聞かれます。大人にとってはそれを説明することが苦労ですが、そこが大切なところなのかもしれません。

ももとの時間は、自分の何気ない思考は複雑な工程を積み重さねられていることに大変驚き感動します。

★2024年8月15日(終戦記念日)

~パリ五輪、私は2つの話に大変心打たれました~

いろいろ波乱のあったパリ五輪が閉幕しました。アスリートの活躍で、日の丸が掲げられ、「君が代」を何度も聞くことができて感動しました。その中で私は2つの話に大変心打たれました。

一つは、パリ五輪の「総合馬術団体」で獲得した銅メダルは、日本勢92年ぶりの馬術競技でのメダルでした。92年前は誰が――と、関心が集まりましたが、1932年のロサンゼルスオリンピックで「馬術障害飛越競技」で金メダルを獲った西竹一でした。

西竹一は1902年、現在の東京都港区生まれ。父は薩摩藩出身の男爵で、外務大臣にも任ぜられた西徳二郎という方です。その頃既に50歳を超えていた父は、竹一が9歳の頃に死去し、男爵(バロン)の位を引き継いだ西は、「バロン西」の愛称で親しまれることとなりました。日本には一台しかなかった十二気筒のパッカードを乗り回していた人でした。

西は帝国陸軍将校として騎兵畑を歩んでいましたが、後に戦車兵に転科し、第二次世界大戦末期の硫黄島の戦いにおいて、戦車第26連隊長として戦死しました。

戦時中、1944年の6月に、西は硫黄島へと赴くことになりました。ロスの栄光から12年後のことでした。爵位を有する金メダリストであっても、戦禍を逃れることはできませんでした。硫黄島への赴任は、すなわち死を意味していました。補給で内地に戻った際、引き上げを打診されたそうですが、「だめだ。部下が待っている」と、体調不良を押して再び死地へと帰っていったという逸話も残っています。西は1945年3月没。42年の生涯でした。 クリント・イーストウッド監督『硫黄島からの手紙』 でも描かれています。

もう一つは、パリ五輪の卓球男女の日本代表6人が13日、羽田空港着の航空機で帰国し、都内で記者会見を開きました。女子は団体で2大会連続の銀メダルに輝きました。福岡・北九州市出身の早田ひなさんが、パリ五輪の激闘を終え、行きたい場所を問われると「一つはアンパンマンミュージアム」とし、さらに「鹿児島の特攻資料館(知覧特攻平和会館)に行って、生きていること、そして自分が卓球をこうやってできていることっていうのは、当たり前じゃないというのを感じたいなと思っています」と語りました。故やなせたかし氏も、知覧の亡き特攻兵たちも、きっと驚き、そして喜んでいらっしゃると思います。

私は、私たちが生きる世界の礎として、多くの先達の犠牲があることを決して忘れないように生きていきます。その英霊の中に私の叔父もいました。

★2024年7月20日

~BitLockerによって大切なパソコンのデータがすべて真っ白になった~

BitLockerとは、Microsoftが開発したディスク暗号化機能の一つで、Windows Vista以降のOSに搭載されています。 この機能は、コンピューターのデータを保護するために、ハードディスクやUSBメモリなどのストレージデバイスに保存されている情報を暗号化することができます。

7月10日の昼食後、パソコンを立ち上げたところ、BitLockerが作動して、48桁の回復キーを入力しないとパソコンが使えないという事態に陥りました。原因はわかりませんが、回復キーについては購入時にも説明なく、娘がいろいろ探ってくれましたが手に入れることができませんでした。パソコンの修理業者に尋ねましたが、48桁の解除キーがなければどうすることもできないと言われました。突然の出来事でかなり動揺しました。定期的にバックアップを取っていましたが3カ月程、バタバタしていて取り忘れていました。住所録のバックアップも取ってなかったのでかなりショックでしたが、気持ちを切り替え、娘にパソコンを初期化してもらい、ワード、パワーポイント、エクセルなどの基本ソフトを入れてもらいました。真っ新なパソコンにホームページから逆にデータをペーストしたり、残っている情報でできる限りの復旧をしました。プリントアウトしてあるものはプリンターからPDFに落としてデータを保管しました。

仕事をしているときは、パソコンに異常が起きたときは専門の業者がすべてやってくれましたが、ホームパソコンに何かあったときはお手上げです。今回は娘のおかげでどうにか以前と同じように毎日パソコンを楽しむことができるようになりました。今はとにかくバックアップを心がけています。

携帯も何かあったときにはパニックになります。携帯も6年前、画面が真っ暗になりました。ブラックアウトという現象で、その時もデータの復旧に大変な労力を労しました。なんといっても一般の携帯ショップではどうにもならないのです。あの時、あまりのショックで立ち直るために倶利伽羅不動尊にお参りに出掛けました。

パソコンの復旧作業中の夜、パソコンを打っているところから満月「バックムーン」が神々しく輝いていました。~夏の夜空に思いを馳せよう~です。

★2024年6月19日

~孫の風邪は我が家の風邪~

風邪は正式な病名ではありません。いろいろな病原体が鼻やのどなどに取りついて起こるさまざまな症状を、ひとくくりにして「風邪」と呼んでいます。 風邪をひく原因には大きく分けて「ウイルス」と「細菌」の2種類があり、ほとんどはウイルスによって起こります。ウイルスには数百もの種類があるといわれ、どのウイルスがどこに取りつくかによって、鼻水から始まるもの、おなかの症状が出てくるもの、熱が出るものなど、症状の出方が異なります。

このように複雑な風邪のウイルスに効く特効薬はほとんどないのが現状です。そのため風邪のケアは、体に免疫ができて自然治癒するまでの間、症状を軽くして少しでも楽にしてあげることが中心になります。

子どもの風邪は主にウイルスに感染することが原因で起こります。まれに細菌感染が原因となることもあります。感染経路は、手やものを介して感染する接触感染と、咳やくしゃみの飛沫に含まれるウイルスや細菌を吸い込むことで感染する飛沫感染がほとんどです。幼稚園での感染予防は最高に難しいです。

子どもが病気でつらそうにしているのを見ると、家族もつらく心配になります。

我が家は、4月、5月は孫のももが幼稚園(こども園)に入園してすぐに持ち込んだコロナやなんらかの風邪で家族も感染して大変でした。娘たち家族は同じマンションに住居を構えていますが、ももが生まれてからほとんど我が家に同居という感じですので、私たち夫婦も感染しました。

ももは4月3日の入園式から5日まで3日間は登園できましたが、6日朝、発熱し検査の結果コロナ陽性でした。家族内の感染予防は難しかったですが、できる限り頑張りました。0歳のけんと父親はどうにか感染しませんでした。

ももはどうにか10日ぶりに幼稚園再スタートしましたが、鼻水は続いていました。10日ほどは元気よくしていましたが、4月26日の朝、熱発。その後、ゴールデンウイークの5月3日夜、「耳が痛い」と言い始め、夜間保健センターに受診し、翌日耳鼻科の当番医院に受診しました。両耳の中耳炎ということで、抗生剤服用で様子をみることになりました。ももは薬を飲むのを嫌がり難航しましたが、チョコレートソースに混ぜてやるとうまく飲むことができました。娘は四苦八苦。連休明け、近くの耳鼻科に再診し治療を続けました。10日ぶりに幼稚園を再々スタートしましたが1週間後の土曜日の夜、中耳炎をぶり返しました。

この間、けんの熱発・鼻・咳、娘の夫の発熱(1週間ほどで完治)、娘は乳腺炎も繰り返し、その上咳が大変で両肋軟骨にヒビが入るなど可哀想な状況が続いていました。私と夫は半月ほどコロナの後の風邪で咳が続き薬を飲んでもなかなか完治しませんが、1か月ほどしてだいぶ良くなりました。コロナに感染したことで免疫力が低下していたのだと思います。

覚悟はしていたものの、ももは幼稚園から、いろいろなものをもらってきます。その中、どうにか5月25日・26日と加賀温泉にけんを連れての初めての旅行に行くことができました。

その後も、ももは鼻炎になったり、風邪を引いたりしますが、優れものの鼻吸い器を使いながら早くよくなるように頑張っています。

そうゆう状況ですが、ももは幼稚園へ行くのを楽しんでいるようで私はうれしいです。

★2024年6月1日

~百万石祭り~

今年も百万石祭り(第73回)が開催されました。金沢に越してから18年間、沿道に夫が場所取りをして黒部の両親を呼んで、毎年見物するのが我が家の風物詩でした。今も百万石祭りが行われるたびに楽しかった思い出がよみがえってきます。ここ13年間はテレビ中継を観て楽しんでいますが、今年は利家が昔から好きな役者の仲村トオルさんだったので、YouTubeの動画で楽しみました。百万石行列当日の午前中は家の前にある公園で金沢市内の消防団によって披露される加賀鳶梯子登りの演技の練習風景を皆で観に行き、威勢と気魄を感じ感動しました。加賀鳶は加賀藩の江戸屋敷周辺を守る大名火消として誕生し、江戸の人々の注目を集めました。明治維新とともに一時金沢に移住し、この時継承されたはしご登りの技が、現在も消防団員によって演じられています。

百万石祭りは3日間にわたり行われます。大名行列は2日目に行われますが、前日の夜に「子ども提灯太鼓行列」が行われます。娘も小学5年、6年の時に参加しました。

市内各校区(金沢市内では「校下」と呼称)の児童生徒が、法被を着て「金沢市歌」を歌いながら市内を練り歩く行事です。出発場所は石川県政記念しいのき迎賓館のしいのき緑地(娘の時は中央公園)で、帰りは自分の校区まで歩いて帰ります。翌日の午前中には地区ごとに行われる子供神輿がありますが、父兄として参加していたことも懐かしい思い出です。

両親が元気な頃は、3日目の百万石お茶会に兼六園にも出かけたことがありました。

金沢百万石まつりは、加賀藩祖・前田利家公が天正11(1583)年6月14日、金沢城に入城し、金沢の礎を築いた偉業をしのんで開催されています。最近は6月の第一土曜に開催されています。

尾山神社での封国祭に合わせて、大正12年から昭和20年まで金沢市祭として行われてきた奉祝行事がルーツで、終戦後は進駐軍の指導により昭和21年から6年間、尾山まつりとして尾山神社奉賛会によって開催されました。

現在の金沢百万石まつりは、昭和27年に金沢市と金沢商工会議所が中心となって開催した商工まつりが第1回目となります。その後、百万石行列をはじめ、400年にわたり受け継がれてきた金沢ならではの伝統ある行事が賑やかに繰り広げられる現在の姿に発展しました。

昭和59年(第33回)に初めて、百万石行列の主役である利家役に俳優を起用して以降、全国に発信できる初夏の一大イベントに成長しました。(金沢百万石祭りホームページ参考)

<百万石祭りの主要人物紹介>

*前田 利家

天文7(1538)年、尾張国荒子城主・前田利昌の4男として生まれる。14歳で織田信長に仕え、血気盛んな武勇で「槍の又左」の異名をとった。永禄元(1558)年、21歳でまつと結婚。天正3(1575)年に越前府中(福井県武生市)城主となり、天正9(1581)年に七尾小丸山城を築き、2年後に尾山城(金沢城)に入る。豊臣秀吉の晩年には五大老の1人として徳川家康と並ぶ実力を持った。慶長4(1599)年、大阪城内で62歳で死去。

*お松の方

天文16(1547)年、尾張国海東郡沖ノ島で生まれる。12歳で利家と結婚、長男利長など2男8女をもうける。豊臣秀吉、おね夫婦とも親交があった。戦国武将の妻として、賤ケ岳の戦いの際は柴田勝家に味方して敗れた夫に代わって豊臣秀吉との和議に尽力した。利家の死後は芳春院として仏門に入り、18年間にわたり二代利長、三代利常を見守った。徳川家康が前田家に嫌疑をかけた際には自ら江戸に上り、15年間、人質として在住した。元和3(1617)年、71歳で死去。

*珠 姫

慶長4(1599)年、徳川二代将軍秀忠の二女として生まれた。お松の方が人質として江戸に赴いたのと引き換えの意味合いという政略結婚のため、3歳の時に当時10歳の前田利常の正室として輿入れした。江戸からの嫁入り行列は数百人のお供がつき、幼い珠姫を退屈させまいと狂言師が道中御輿の先に立って踊ったとの言い伝えがある。加賀藩四代藩主光高ら3男4女をもうけたが、元和8(1622)年、24歳の若さで短い生涯を終えた。菩提寺は金沢市小立野4丁目の天徳院。

*前田 利長

加賀藩二代藩主。利家の長男、母親は芳春院(お松の方)。永禄5(1562)年、尾張国荒子に生まれる。慶長5(1600)年、関ケ原の戦いで東軍に参加、加・越・能120万石の大大名になる。慶長10(1605)年に弟の利常に封を譲り、富山に引退した。4年後、富山城が火災に遭い、高岡城を建築して拠点を移す。利長は豊臣秀吉から徳川家康へと移る天上人の世界を巧みな政治的手腕で乗り切った。利家の領国統治を推し進め、利常の領国支配への布石を行った。

前田 利常

1593~1658 加賀藩三代藩主。利家の4男、母親は寿福院。百万石を安泰にするため凡庸を装ったという「鼻毛の殿様」の逸話で有名。実際には行政、文化面で数多くの業績を残した加賀藩随一の名君とされる。中でも加賀藩農政の基本体制となる改作法の創始は名高い。寛永16(1639)年、小松に隠居すると同時に加賀・富山・大聖寺の三藩分治策を行うなど、徳川幕府との息詰まる緊張関係の中で「富国文化」政策を貫徹し、金沢城下町の骨格も利常の時代に固まった。

★2024年4月1日

~あかちゃんだったももは・・・・~

今年初めて、いしかわ動物園にももを連れて夫と3人で行ってきました。ももは5回目の動物園です。ももの後ろ姿にちょっとお姉ちゃんになった雰囲気がありました。

初めていしかわ動物園に行ったのは2022年7月、ももが2歳になったばかりの時で広い敷地をベビーカーで回りました。初めての動物園でしたが、どの動物を見ても怖がらず喜んでいました。雌のオランウータン「ドーネ」は昼寝中でしたが、しばらくして起きてきてももの側に来てくれました。ドーネとのガラス越しの対面は感動的でした。2021年11月29日に雄のボルネオオランウータン「ブロトス」(二十六歳)が死にました。ブロスは娘が小さい頃から会うのを楽しみにしていたオランウータンでした。しばらく雌一頭になっていたのですが、29歳のオス「ハッピー」がお婿さんに来ていました。

翌年春に2回目の動物園に行ったとき、ももは自分の足で園内を回りましたが、ほとんど動物を見ずチョウチョを追い回したり、階段を昇ったり下りたり、側溝に夢中でした。園内を高速で走り回って、じじとばばはへとへとになりました。そしてどの動物も「こわい」「こわい」と言って素通りしました。なんだか動物に興味がなくなったようで残念でした。

しばらく動物園に行くのをやめていましたが、3歳になってから恐る恐る再び出かけてみました。晩秋の晴れ間、ももと3人で4度目のいしかわ動物園に行ってきました。その時は一匹一匹の動物を興味深くじっくり見ていました。前回スルーしたオランウータンのハッピーは昼寝中だったのですが、しばらくして起きてきてくれました。

最近のももの話ぶり、しぐさを見てだんだん一人前になってきたなと感じるときがあります。今日のももの後ろ姿を見て特におねえちゃんになったなと感じ、なんとなく胸がいっぱいになりました。その気持ちにぴったりな一文がももとばばのお話会で時々読んでいる『たいせつなこと』の中あります。「あかちゃんだったももは・・・」。

あかちゃんだった あなたは

からだと こころを ふくらませ

ちいさな いちにんまえに なりました

そして さらに

あらゆることを あじわって

おおきな おとこのひとや おんなのひとに

なるのでしょう

でも あなたに とって

たいせつなのは

あなたが あなたで あること

私の父はひ孫のももに、母はけんにも会えました。両親は孫娘の30歳代の姿を見ることができました。ももが20歳になったら、私は82歳。けんが20歳になったら、私は85歳。その姿を元気に見られるかなと時々愁いたりします。夫は私より2つ上なのでもっとそう感じていると思います。

そんな愁えなど吹っ飛んでいく一文がももとばばのお話会で出会った本に書いてありました。いぬいさえこ作『きみのそばに いるよ』から、孫たちに伝えたい私の言葉があります。

「あなたがわたしの命のものがたりに、いてくれたこと。それがわたしのいちばんのたからもの。いつかこの空にのぼる日がきてもずっときえない、やさしいたからもの」

「わたしはしあわせだよ。今も。今日も。明日も。いつかこの空にのぼるときがきても。お星さまになってからも、ずっとしあわせなんだよ。命あるあいだに、きみと出会えたから」

ももとけんがわたしの命のものがたりにいてくれたことは、ばばのいちばんの宝物。命あるあいだに、ももとけんに出会えたから、ずーっとばばはしあわせだよ。」

★2024年3月17日

~「人間はきまった年齢などない動物だ。二、三秒で何年も若返ることができる。」~

昨年まで高齢者施設でソーシャルワーカーとして勤務していた私は入居者の皆様と「年を取ること・老いの意味を」考えてきました。

ヘルマン・ヘッセは、階段のような順序性のある人生と考えており、プルーストにとっては過去と現在の時間は重なり合ったり、流動的であると表現しています。また、精神分析理論家のエリクソンは、人生を縦糸と横糸と織りあわされた「織物モデル」ととらえるとともに進歩(山登り・階段)モデルととらえています。

ヘルマン・ヘッセ(ドイツの作家)は、

「どんな花もしおれ、どんな青春も老年になるように、どの人生の段階も花開き、知恵もそれぞれ花開く。どの美徳も決められた時に花開き永遠に持続することは許されない。心はそれぞれの人生の段階ごとに、すでに別れと新たな開始のために準備をしなければならない。私たちは朗らかにひとつずつ階段を通り抜けるべきである」

と『人生は成熟するにつれて若くなる』に書いている。

プルースト(フランスの小説家)は、

「人間はきまった年齢などない動物だ。二、三秒で何年も若返ることができる。生きてきた時という壁に囲まれて、その中で漂っているのだが、あたかも水面がたえず変化している洗面器の中にいるかのように、いまある時代に入ったかと思うと、いままた別の時代に入っている」と『失われたときを求めて』に書いている。

この二人のとらえかたがわたしにとって「年を取ること・老いの意味」にしっくりくるものです。

私が46年前、最初に仕事に就いたのが黒部にあるYKKでしたが、そこで昼時間に誘われてバトミントンをするようになりました。そのバトミントンが仕事を終えてからも同好会のようなチームを作り、隣の市の体育館を借りて週に2~3回行うようになりました。やがて蒲公英というチーム名になりました。だんだん人数も増え男性10人以上、女性4人でした。練習場所の体育館主催の大会にも何度も出場しました。私はKさんとダブルスを組んで試合に出場し、何度か優勝しました。2年半程の間でしたが、とても楽しい特別な時間だったのだと思います。

8年前、36年ぶりに蒲公英の会7人で会いました。2人は横浜からの参加です。皆さんは温泉に宿泊され、私は夕食の宴会に参加させていただきました。

また昨日から8年ぶりにコアなメンバー5人が金沢のスーパー銭湯に宿泊し、翌日午前中に私も合流し、8年前と同じように懐かしい話をして2時間盛り上がりました。過ぎ去った45年前の時間が懐かしいという感じよりも目の前に鮮やかに広がっているという感じでした。

こういう感じは時々体験します。子供の頃の思い出、両親と過ごした時間、娘が子供だった頃、仕事をしていた頃のいろいろな場面などをふと思い出したとき、思い出という感じではなくちょっと前のことのように鮮明によみがえってきます。

地震発際災の翌日(1月2日)、39年前に出版社で一緒に働いていたYちゃんから初めてのメールがありました。仕事を辞めてから一度お母さんと水戸に遊びに来られました(33年ほど前)。その後は年賀状のやり取りだけでした。Yちゃんは私の後輩で私のことを「お姉ちゃん」と慕ってくれていました。今回、安否確認のメールをもらった大変とき、嬉しかったです。そのメールには「お姉ちゃん」と書いてありました。Yちゃんのメールがこちらのことをよく分かっていらっしゃるような内容だったので、ちょっと不思議な感じがしました。その後のメールのやり取りで分かったのですが、去年の年賀状にシャイニングスモールストーンという名でホームページを開くことを書いていました。Yちゃんは時々ホームページを見てくださっていたようです。今年の年賀状にはメールアドレスも入れてあったので、年賀状を見てすぐにメールをくださいました。最近、年賀状を辞めますという方が増えてきましたが、Yちゃんとは年賀状でつながっていました。

年下のYちゃんも60歳代になっていました。1度泊めていただいた東京の墨田区の家で今お母様の介護(ワンオペ)の真っ只中で頑張っていらっしゃいました。10年前にお父様を介護されることになり、フリーランスで働いていた編集関係の仕事を辞めお父様を看取られました。

ご両親様の優しい笑顔を今でも覚えています。Yちゃんの家におじゃました時、お父さんといろいろお話しして楽しかったこと、お父さんの笑顔が浮かんできます。

Yちゃんは仕事を辞めてから、プリザーブドフラワーのアレンジメント教室に通い、今はフラワーデザイナーとして、アレンジメントを作って販売されています。

3月に、友人に贈るためにプリザーブドフラワーをYちゃんにお願いする機会がありました。その時、打ち合わせのために電話でお話をしましたが、電話先にいるYちゃんは39年前のYちゃんでした。メールをいただいてから出版社で過ごした時間が走馬灯のように細部までよみがえってきてきました。年賀状によって再びYちゃんとつながったことが嬉しいです。

「人間はきまった年齢などない動物だ。二、三秒で何年も若返ることができる。」

★2024年1月26日

~能登半島沖地震~

1月1日

島家流鯛のお雑煮とおせち料理で今年一年が始まりました。

お正月の記念撮影を行い、ゲームを楽しみました。4時ごろに孫・ももの昼寝タイム。

午後4時10分ごろ、石川県能登半島で最大震度7の揺れを観測する地震が起きました。大きな揺れがなかなか終わらず恐怖でした(1~2分?)。

この地震により、キッチン・リビングから私の部屋にかけてはピアノ、本棚、テレビキャビネットが動き食器、本が落下、ガラスの割れる音、ものが落ちる音、本が落ちる音、引き戸が動き外れて倒れかけてくる恐怖の様子を目の当たりにしました。夫の部屋は博多人形1ケース以外の4つが落下して粉々になり、仏壇、神様棚も落下し、ガラス・陶器の破片が散らばり踏み入れることはできません。重い2つのタンスは右に10センチ程動き、本棚は90度回転して本が散乱していました。ベッドも茶箪笥も10センチ程動いていました。娘と孫たちの寝床は棚(食器棚を利用していた洋服入れ)の上がちぎれて寝床に落下し、荷物が散乱。ちょうどももの昼寝に娘と2人寝床にいたので、少し避難が遅れたらと思うと心臓が凍りつきます。

この地震の少し前に揺れた地震で、みんなが居間の入り口の一番安全な場所に身を寄せ合っていました。すぐにテレビを点けた直後に緊急地震速報がなり、大きな揺れに襲われました。

けんは抱っこされているのでニコニコしていました。ももはテレビで繰り返された「安全な場所に避難してください」の放送に「早く外に逃げなきゃ。テレビで言ってるから、逃げなきゃ」とずっと叫び続けました。津波の避難も繰り返し放送されました。津波のことを考えると10階にいた方がいいと判断し、緊急地震速報があるたびに身を寄せ合いました。暫くして、温水器が倒壊し、お湯が溢れて出ているのに気づきました。廊下は水浸しです。温水器で廊下が塞がれ、奥の部屋への行き来が出来ず、ベランダから出入りしました。

娘たちの住まいの3階(ほとんど10階で一緒に過ごしています)は熱帯魚の水槽がひっくり返り、リビングが半分汚くなり、玄関のカメの水槽から水があふれ出しお米が2俵ダメになりましたが、それ以外の被害はありませんでした。

エレベーターは止まりました。そのまま安全なリビングの上方に布団を敷き詰め6人でテレビを点けたまま寝ました。余震が頻発していた。

2日、3日でキッチン・リビングと私の部屋を片付け、動いた家具を夫と息子中心に出来るだけ元に戻しました。2日には、3階でお風呂に入りました。

3日、7.8.9階で漏水があり、原因が分からず断水になりました。トイレは非常用のトイレを夫が設置しました。その日から、夕食後、お風呂と寝るのを3階にすることにしました。ペットボトルに水を入れ3階から10階に運んで使いました。3階ではペットの関係でキッチンは使えず、10階で使った鍋などを洗面台で洗います。

6日に知り合いの産廃業者さんに背の高い家具や割れたり壊れたりした物を処分してもらえることになりました。出来るだけ不用品もまとめました。文学関係の本も含め3分の2ほど処分することにしました。夫も引っ越すごとに処分してきた本ですが、今回もかなりの本を処分しました。

1月7日、荷物を整理し、午後から娘と東京インテリアにロータイプの家具を買いに出かけましたが、東京インテリアも地震の影響で休業中になって、復旧があやふやだったので、ネットで探してみることにしました。バタバタしていましたが、七草粥を作り、皆で温まりました。

1月8日

毎日、荷物整理を頑張っていた。

今回の地震波形を分析した結果、木造家屋に大きなダメージを与える周期1~2秒の揺れが強かったとのことです。本日午後1時までで、震度5弱以上の揺れは15回、震度1以上は1219回を上っていました。

1月9日

夫とももとももと3人で水天宮まで初詣に歩いて行きました(30分)。お守りも買ってきました。帰りは駅のタリーズで一休みして、久々の外出でした。

1月11日

今日はいい天気、公園にももとけんを連れて行きました。久々の公園です。

夕方から、水が復旧しました。トイレのこともあり、水はありがたかったです。

1月26日

16日から10階に寝ることにしました。お風呂に行ったり来たりは面倒ですが、我が家に戻れたので一安心です。いつものももとの夜の時間が戻りました。

ロータイプの家具もネットで注文し、本日全部搬入されました。夫の部屋の神様棚を載せる棚は仏壇の横に置きました。その棚の中に奇跡的に割れなかった「おさななじみ」という博多人形を置きました。母の大事にしていた4つの博多人形は割れてしまいました。「おさななじみ」は結婚祝いに母の知り合いからいただいた人形です。温水器が本日取り付けられたのでほぼ生活は元に戻りました。母の施設は被害がほとんどなく、元気にしているので嬉しいです。両親のたくましさを思い浮かべ頑張れたような気がします。

黒部から、東京から、埼玉から、茨城から、広島から、ニューヨークから温かい声掛けをいただきました。皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。

能登の皆様のことを思うと胸が痛いです。

★2023年12月11日

今年も12月がやってきました。我が家はクリスマスの飾りでにぎやかです。

今年は特に1年が目まぐるしく過ぎていったように感じました。

9月15日に2人目の孫、けんが生まれました。ももは3歳になり、七五三のお祝いをしました。日本では古くから「節目」の行事を大切にする風習があり、赤ちゃんが生まれてから1歳になるまでの間にもさまざまなお祝い行事があります。どの行事も子供の健康と成長を願う大切なものです。

けんのお宮参り、ももの七五三は土地の産土神である安江八幡宮に参詣し、御祈祷をしていただきました。

11月18日にももの七五三のお祝いをしましたが、昔は乳幼児の生存率が低く7歳まで無事に成長させるのは大変でした。そこで節目ごとに神様に感謝して、子どもの健やかな成長を願ったのが、七五三の始まりだそうです。ももは私の両親が孫の娘に贈ってくれた着物を着て安江八幡宮にお参りして神様に感謝し、ももの健やかな成長を願いました。

神社に行く前に七五三の記念撮影のため写真館に行きましたが、そこでお子さんのお祝いのために精一杯されている何人もの親御さんの姿を見てじーんとしました。日本の古くから大切にされた風習に触れ、改めて感動した一年でした。また、神社に参詣するごとに脈々と続いてきた日本の歴史を感じ、美しい日本を誇りに感じました。

日本は神話とともに成立し、以来2千年近く、一つの国が続いてます。こういう例は世界のどこにもありません。まったく奇跡です。今年も色々な出来事があり、日本の危機をひしひしと感じています。一市民の自分に何ができるかを模索する一年でした。私たちは未来の子供たちのためにこの日本国を守り続けなければならないと強く思います。思うだけではなく小さな行動を起こさなければと考える一年でありました。

私が仕事を辞めてから、7カ月経ちました。一番の違和感は、電話が来なくなったことです。仕事をしているときは休みの日には9時、17時にスタッフからの定時連絡を受けたり、夜間も緊急事態が発生したときは電話がよく来ました。今はその電話が鳴りません。最初の頃はなんだかさみしいような気もしましたが段々慣れてきました。仕事をしていない私ですが、毎日なんだか忙しく過ごしています。けんが生まれてからは夫と私は家の仕事をしながら、2人の孫をみていると、あーっという間に一日が過ぎていきます。新しい生活で特にあげるとしたら、以前よりアクティブな生活になったことです。ももと夫の3人で公園や山、歴史観、科学館など・・・毎日のように出かける習慣ができました。晴れたいい日にはテントを持って出かけたりもします。来年はけんも連れていきたいと思います。

Shining Small Stoneとしてブログを立ち上げ、自分の原点を見直して、いろいろな物語をつづってみたいと思っていましたが、それを実現できたことは大きな幸せです。パソコン一台でいろいろ楽しい自己実現をしています。

母は一時、食事が摂れなくなりよくない状態が続きましたが、徐々に持ち直し、今は安定しています。一旦、ターミナルということでお部屋での面会をさせてもらっていましたが、再びリモート面会になり、いつになったら直に会えるのかなという感じです。来年こそはコロナなど気にせずに会える日がくればいいと願っています。

娘は1年間育休をとらせてもらい一生懸命母親になろうとしています。

高齢者施設に勤務しているときは、1年のイベントに追われて、準備をしていました。12月はクリスマスと、お正月の準備で賑やかな月です。うちはもともとイベント好きなので春夏秋冬いろいろ楽しんでいます。今年は20年ぶりに「土地の人旅の人」のお話会を再スタートし、「七夕の日のお話会」「ハロウィンのお話会」を家族だけで開きました。その通信をホームーページにも掲載していますが、これからもイベントを楽しんでいきたいと思います。

★2023年11月30日

~生きて抗う「ゴジラ -1.0」~

今日は4年ぶりぐらいに映画館に行きました(夏にももとアンパンマンの映画には行きましたが)。コロナの前までは、気になる映画を月に3~4本ぐらいは映画館に行って観ました。ラブロマンスとホラー映画はあまり好みませんが、いろいろなジャンルの映画を観ます。

ついに夫と娘と私は、「ゴジラ -1.0」を映画館に観に行くことができました。娘は母乳の合間に行くということで、3人でいつ計画を実行するか話し合いました。私は今週12月1日行って、来週は夫と娘が順番に行こうということになり、映画上映の時間を調べてみたら何と最終日が11月いっぱいでした。急遽、最終日の30日に9時半から一日がかりで3人順番に「ゴジラ -1.0」を観に行くことになりました。(なんと12月も上映していました???)

私が観た最初のゴジラ映画は「モスラ対ゴジラ」でした。小さな町にある映画館に親が連れて行ってくれました。

「ゴジラ -1.0」は“日本の「ゴジラ」映画であること”“監督が山崎貴であること”“時代背景が敗戦後すぐであること”、“俳優の面々”ということで、どうしても観に行かなければと思いました。前もって情報は何も調べず、聞かずに臨みました。山崎貴作品には「三丁目の夕日」、「永遠の0」(2013)、「アルキメデスの大戦」(2019)があります。

この映画は、ゴジラが1954年(S29年)に初めて姿を現して以来ゴジラ生誕70周年を迎える2024年に先駆けた記念作品であり、日本で製作された実写版ゴジラの30作目という特別な節目となる作品です。

銀座を襲うゴジラの姿が、まさにゴジラ感爆発という感じでした。音を感じる大きな生物を体感する映画でした。「無(ゼロ)」となった日本を文字通り「負(マイナス)」へと叩き落とす絶望の物語ですが、「生きて抗う」がテーマであり、この時代の戦争から生き残った先人は強く、生きて抗うを見せてくれました。「初代ゴジラを現代の人に見やすいように分かりやすく作ったもの」と言っている人もいます。

敷島(神木隆之介)という帰還兵が自分の内面と向き合いどういう結論を出していくかという一本軸のストーリーでシンプルな内容です。敷島はゴジラと戦っていましたが、自分と戦っていると感じました。戦後の日本、そこに生きる人々という世界観、ゴジラは物語のきっかけの一つという存在で人間ドラマが主軸になっていると思いました。勿論、ゴジラへのリスペクトは強く感じる映画です。

登場人物のストーリーは一人一人描かれていませんでしたが、どのシーンも「意味がわ・か・る」感がありました。まさしく山崎作品だからなと思いました。

ゴジラとの最後の巨大生物對策「海神作戦」では「アルキメデスの原理」が使われたところも面白いところです。

また、大日本帝国海軍の駆逐艦「雪風」・重巡洋艦「高雄」・駆逐艦「響」の姿、そして主人公の敷島が乗った幻の戦闘機「震電」の飛ぶ姿、日の丸を観ながら胸が熱くなりました。日本のため、家族を守るため散華した叔父のことを思い出しました。一度も会ったことのない叔父ですが、親孝行で兄弟思いの11人兄弟の長男でした。

映画評論で、映画解説者の淀川長治(よどがわ ながはる、1909年(明治42年) - 1998年(平成10年))は、映画とは何であるかについて、世界の言葉を持っていること、みんなが見て人間を知ることだと説明し、「映画ほど人間について教えてくれるものはない」と言っていましたが、「ゴジラ -1.0」もそういう映画でした。

淀川長春さんは、約32年に渡って務めた『日曜洋画劇場』の解説の締め括りに「サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ…」と強調して言う独特の語り口から全国的に有名になり、「ヨドチョーさん」「ヨドさん」「サヨナラおじさん」等と呼ばれる程に多くの視聴者に親しまれてきました。最後に淀町さんの言葉を借りて「映画って素晴らしいですね。サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ」。

※震電(日本海軍の局地戦闘機) 震電は、第二次世界大戦末期に大日本帝国海軍が試作した局地戦闘機である。前翼型の独特な機体形状を持つ、そのため「異端の翼」と呼ばれた。最高速度400ノット以上の高速戦闘機の計画で、1945年6月に試作機が完成、同年8月に試験飛行を行い終戦を迎えた。略符号はJ7W。

<私の日本映画ベスト>

「20世紀少年」

「るろうに剣心」

「ゴジラ -1.0」

「シン・ゴジラ」

「あぶない刑事」

「踊る大捜査線」

「のぼうの城」

「花戦」

「空母いぶき」

「Fukushima50」

「三丁目の夕日」

「永遠の0」

「64」

「チーム バチスタ」

<私の洋画映画ベスト>

「ロード・オブ・ザリング」

「ハリーポッター」

「ライフ イズ ビューティフル」

「ビューティフル マインド」

「ネバーランド」

「パイレーツオブカリビアン」

「アンタッチャブル」

「コンスタンチン」

「マトリックス」

「仮面の男」

「キングアーサー」

「エックスペンタブルズ」

「バイオハザード」

★2023年11月20日

~雨の日は歴史博物館~

雨の日にももと出かける所は、歴史博物館、からくり記念館、科学館、昆虫館など室内で楽しめるところです。走り回る百花を連れていく場所を探すのはなかなか大変です。今日は3度目の石川県立歴史博物館の訪問になりました。5カ月ぶりです。

石川県立歴史博物館は、石川県金沢市出羽町にある石川県の歴史を扱う博物館です。併設する加賀本多博物館とともに「いしかわ赤レンガミュージアム」の愛称で親しまれています。

石川県立歴史博物館の赤レンガ建物3棟は、かつて陸軍兵器庫、戦後は金沢美術工芸大学に使用されていました。1986(昭和61)年、石川県立郷土資料館(金沢市広坂)が本多の森公園(金沢市出羽町)の赤レンガ建物3棟に移転し、石川県立歴史博物館として開館しました。

常設展(第一展示室、第二展示室)は、石川の原始から現代までを、各時代の象徴的なテーマを軸に概観する「歴史展示」と、風土に根ざした祭り文化を紹介する「民俗展示」から構成されます。大型スクリーンによる映像、ジオラマ、模型など楽しく歴史に触れ、体感できる展示室になっています。

ところどころに説明映像のモニターがあり、ももはそれらのボタンを押して映像を流すのが大好きで、いろいろなボタンにタッチします。今日もももはボタンにタッチして展示を観ていました。第二展示室の「近代国家と石川県」のコーナーのモニターのボタンをももが押し、案内映像が流れたとき、目が釘付けになりました。陸軍兵器庫だった赤レンガの建物の映像で「兵士と家族の面会」という場面が何枚も映し出されました。

祖父が徴兵され金沢にいたとき、祖母は父の許嫁の母(当時10代)を祖父に合わせるために、金澤陸軍兵器支廠の兵器庫で面会したという話を母がよくしていました。歴史博物館に母といっしょに訪問した時も、赤レンガの建物を見て「ここでおじいちゃんに会った」と言っていました。「バスに乗って、バスに酔って」という話もしていました。その赤煉瓦の建物は兵器庫なのに何故そこで面会したのか、兵舎であれば金沢城だしなと思いを巡らせていましたが、この映像を見て母の記憶は正しかったと感慨深いものがありました。

いつもボタンを押すことを辞めないももをハラハラしながら見ていますが、そのもものおかげで祖父の生きていた時代に触れることができました。今日のももは一つ一つの展示に目を留めていました。

★2023年10年22日

~子供が生まれてからのお祝い行事~

けんが生まれて、改めて赤ちゃんが生まれてからのお祝い行事を確認してみました。ももの七五三のお祝いを今年11月に行います。2人の孫のお祝いに接し、娘の時のことが重なります。どのお祝いにも、両親が精一杯の準備をしてくれました。懐かしい思い出に浸りながら、2人の健康と成長を願います。

日本では古くから「節目」の行事を大切にする風習があり、赤ちゃんが生まれてから1歳になるまでの間にもさまざまなお祝い行事が存在します。どの行事もお子さまの健康と成長を願う大切なものなのです。

1.生後7日 「お七夜(おしちや)」

「お七夜」は、赤ちゃんが生まれてから一番初めに訪れるお祝い行事です。生まれた日を含めて7日目の夜に赤ちゃんの生誕を祝い、命名の儀式を行います。この習わしは平安時代頃から存在していたと言われていますが、当時は赤ちゃんの生存率が低かったこともあり、無事に7日目を迎えられたことに感謝し、これからの健やかな成長を願う「お七夜」の行事が広まっていったとされています。

半紙の命名書にももとけんの名前を記し、神棚に飾って無病息災を願いました。

2.生後1ヶ月 「お宮参り」

「お宮参り」は神社に参拝をして赤ちゃんの生誕を報告し、健やかな成長を祈るお祝い行事です。赤ちゃんが生まれた土地の産土神(うぶすながみ)に参拝するのが正式なスタイルと言われています。

時期としては男の子なら生後31日目~32日目、女の子なら生後32日目~33日目が良いとされています。

ご祈祷を受けました。

ももの時は8月の猛暑だったので心配しながら出かけました。ももの時は両親が娘に作ってくれた着物を掛けてお宮参りをしました。けんは私たちが準備した白い服を着てお参りしました。

3.生後100日前後「お食い初め」

「お食い初め」は、生後100日前後の赤ちゃんに初めてごはんを食べさせるお祝いの儀式です。「一生食べ物に困りませんように」との願いを込めて5つの祝い膳(尾頭つきの鯛・煮物・赤飯・香の物・汁物)を用意し、使用する膳・椀・箸はこの日のために新調するのがしきたりとされています。

この頃の赤ちゃんはまだ固形物を口にできないため、食べさせるまねをしてお祝いします。また、「石のように丈夫な歯が生えますように」との願いから小石を用意して歯固めの儀式を行ったり、「しわができるまで長生きできますように」と梅干しを添えたりと地域によってさまざまな風習があります。

ももの時は梅の花からお祝い膳を取り寄せ「お食い初め」のお祝いをしました。娘の時は埼玉に住んでいましたが、両親から焼いた大きな鯛とお赤飯が届きました。親の愛は山より高く、海より深いを娘が誕生してから何度も思いました。けんの「お食い初め」が楽しみです。

4.生まれて最初の3月3日 初節句「桃の節句(雛祭り)」

赤ちゃんが女の子の場合は、生まれてから初めて迎える3月3日の「桃の節句」に初節句を行います。初節句を迎える際には雛人形を用意し、「わが子の身代わりとなって災いから守ってくれますように」と願いを込めて飾るのが一般的です。

うちは私が生まれてから、母といっしょにお雛様を飾る習慣がありました。私のお雛様は「とやま土人形」でした。年月が経つうちにいくつか割れてしまいました。娘ができて、両親から立派な2段飾りの京雛を贈ってもらいました。毎年のお雛祭りには両親も足を運んでくれました。今も娘とやがて引き継ぐもものこのお雛様を、毎年夫が飾り3月3日にお祝いするのが家の行事になっています。

5.生まれて最初の5月5日 初節句「端午の節句(こどもの日)」

赤ちゃんが男の子の場合は、生まれてから初めて迎える5月5日の「端午の節句」に初節句を行います。五月人形や鯉のぼりを飾り、無病息災や立身出世を願ってお祝いするのが基本です。

端午の節句ならではの行事食としては「柏餅」や「ちまき」を添えます。けんが生まれ、うちでは初めての「端午の節句」です。どんな人形を贈ろうかと楽しみです。

6.生後1年 「初誕生(はつたんじょう)」

「初誕生」は、赤ちゃんが初めての誕生日を迎えたことをお祝いする行事です。お祝い膳やケーキなどを用意するとともに、以下のようなことを行います。

・一升餅

お子さまの一生になぞらえた「一升餅」をお子さまに背負わせて、「一生食べ物に困りませんように」「一生健やかでいられますように」といった願いを込めてお祝いします。地域によっては「いつか直面する困難を乗り越えられるように」との意味合いから、一升餅の上にお子さまを立たせて踏ませるところもあるようです。

・選び取り

意味を持たせた品物をお子さまの前に並べて、どれを最初に手に取るのかで将来を占う記念行事だそうです。品物はご自宅にあるお好みのもので構いませんが、調べてみましたら、代表的な品物と意味合いは以下のようなものです。

「選び取り」は初めて知りました。「一升餅」は娘の1歳の誕生日に両親が用意してくれました。誕生日に来ていただいた方がみんなで手をたたいて「頑張れ、頑張れ」コールをすると、娘はリュックに入ったもちを一瞬担ぎましたが、直ぐに大きい声で泣きました。

孫のももの時はケーキと果物の盛り合わせなどでお祝いしましたが、もともと食べることが苦手なため、ケーキをひとさじやっと口につけてくれました。ケンの1歳の誕生日は何をするか楽しみです。

7.「七五三」

昔は乳幼児の生存率が低く7歳まで無事に成長させるのは現代よりも大変でした。そこで節目ごとに神様に感謝して、子どもの健やかな成長を願ったのが、七五三の始まりです。

七五三は「帯解(おびとき)」「袴着(はかまぎ)」「髪置(かみおき)」という3つの儀式に由来します。七五三に晴れ着を着る理由もこれらの儀式に由来しています。

娘の七五三が懐かしいです。3歳と7歳ともに土地の産土神・三島神社にお参りし、神様に感謝して子どもの健やかな成長を願いました。来月はももの3歳の七五三です。娘が着た着物(お宮参りに羽織った着物)を着て土地の産土神にお参りします。

★2023年10月20日

~『にげて さがして』~

『にげて さがして』(ヨシタケシンスケ・作)、すごい本に出合いました。

高齢者支援の仕事をするにあたり、専門的な知識が必要と思い、社会福祉士の国家資格を取得しました。また、精神保健を学ぶことで一層の高齢者支援ができると思い精神保健福祉士の資格も取得しました。

高齢者支援とは別に高齢者施設でたくさんの職員と関わりました。その中で「何でそんな風に考えるのか」「こういう人と仕事をするためにはどうしたらいいのか」と、どうにも理解できない人たちと出会い、自分の心のざわつきを収めるために放送大学で精神医学に関する教科を学び、何とか相手を理解したいと思い、『心の臨床家のための精神医学ハンドブック』『日常診療で観る人格障害』『エゴグラム』『アスペルガー症候群』などの精神保健関係の本もたくさん読みました。また精神保健福祉士になるために学んだことから自己流に考えたのですが、このなんとも難しい人物たちは人格障害の分類にはいる人が多いように思いました。アスペルガー的な人もいました。

昔、私は「いつか、きっと分かる」を信じていました。とても残念な話ですが、分かり合えない人はいます。

時間と労力の壮大な時間を遣いやした挙げ句、分かったのは「あ、無理」ってなった時は物理的に離れるか、心のシャッターを下ろして接したほうがいいということに辿り着きました。職場での人間関係は、仕事を一緒にしなければならないのでなかなかそういうわけにはいきませんでしたが、できるだけ物理的に離れるか、心のシャッターを下ろして接するように努力していました。しかし「なんで、なんで」と思ってしまう私の生来の性質はなかなか変わりませんので、深みにはまることも時々ありました。

ヨシタケシンスケさんの「にげて さがして」は私が決心するまでに長い時間をかけて分かったことを、24ページの中にすべて語っていました。仕事をしているときに読みたかった“すごい”本でした。

1か月前に生まれた孫けんを見ていると、なるほどなと思います。

本の中には次のことが書かれています。私たちが生きる世界にはいろいろな人がいて、それぞれが違う感情や言葉をもっています。それはよく分かりますが、その中に想像力を使うのが苦手な人がいて、時にひどいことを言ってきたりすることがあります。もしそういう人にひどいことをされてしまった時は、「するべきことは一つしかない。とにかく、その場から逃げること。きみの足は、そのためについている」です。ちなみにヨシタケさんの絵の中に描かれている「想像力を使うのが苦手な人」は豆腐のような白い四角い顔です。ももと私の中では「とうふ」都呼んでいます。ももがやんちゃになってよっぽどの時、「人の気持ちが分からない人、ひどいことを言う人は豆腐になっちゃうからね」というとはっという顔をします。

私は、今は豆腐と思われる人たちと物理的に離れたので「にげて」はできています。フリーになった私は、これから新たに「だいじなひとを」「だいじななにかを」さがしにいくことに心がけたいと思います。すぐには、みつからないかもしれませんが、さがすのをやめてしまうと二度と出会えなくなってしまいます。「だから、さがしつづけよう。だから、うごきつづけよう。」と思います。

★2023年9月16日

~新しい命の誕生、それは生命の軌跡~

9月15日8時1分、二人目の孫が生まれました。体重2818g、身長49㎝。母子ともに元気でよかったです。ご先祖様に感謝です。そしていつも見守ってくれている私の人形(父に買ってもらった私の守り神)に感謝です。

娘は1987年(昭和62年)9月生まれ。体重2,614g 身長48㎝

“もも”は2020年(令和2年)7月生まれ。体重2,356g 身長46㎝

“けん”は2023年(令和5年)9月。体重2,818g、身長49㎝

小さく生まれるのは遺伝でしょうか。私もとても小さかったそうです。

何故、今ここに生きているのか。改めて考えてもよく分かりません。確かなことは、祖先がいたからこそ自分があります。今ここに自分が生きていられるのは、近いところでいうなら父と母がいっしょになってくれたからです。娘は私たち夫婦が出会ったからこそ、今ここに生きています。孫2人が今ここに生きているのは、娘たち夫婦が出会ったからです。当たり前のようですが、実際地球には約45億という人間がいます。その中でどうやって私たちが家族になったのでしょうか。奇跡としか言えません。

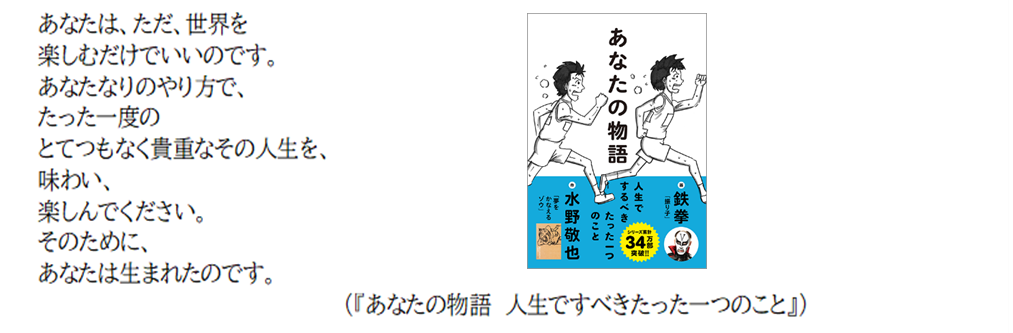

45億という人間の中でどうしてそれぞれの父と母が出会ったのでしょうか。父と母が結婚して私たちはここに生きていられます。が、その場合『あなたの物語 人生ですべきたった一つのこと』(作:水野敬也 画:鉄拳)の物語の最後に書かれた「あなたが生まれる前に起きている出来事」そこには「~精子たちの過酷なサバイバルレース~」があります。精子が2~3億、その中のたった一つが、真っ先に卵子と結合して生まれたのが私たちです。つまり、私たちは2~3億分の一という極微の可能性でこの世に生まれました。人間が産まれるまでに多くのレースを勝ち抜き、そして自分という存在がここにある。そこに至るまでの10月10日の死に物狂いのレースの中で勝ち取ったものです。そんなレースを勝ち抜いてる自分。本当に奇跡的な生命ではないかと思います。

2~3億分の一の確率で生まれたのは、私たちだけではありません。父も母も祖父母も、つまり約500万年前という気の遠くなるような長い間の私たちのご先祖の一人一人が、みんな2~3億分の一の確率で生まれてきたことを知った時、私たちは本当に生まれてくることができなかったのに、何かとてつもなく大きな力が働いて、途中で途切れなかったことを、つなぎとめてくれたのではないか。奇跡によって今に行かされているのではないか・・。

孫たちの誕生は、生命の軌跡を感じ。~過去の地図(ご先祖様)~現在の地図(私たち)~未来の地図(子供と孫たち)~を考えさせてくれました。

ももには、『あなたの物語 人生ですべきたった一つのこと』を読んだことはありますが、今度は2人にこの本を読もうと思います2人に伝えたい「人生ですべきたった一つのこと」は、

★2023年9月2日

~盆踊り~

盆踊りはコロナのために中止されていたが、今年の夏は3年ぶりに各地で開催され、私は「阿波踊り」「おわら風の盆」等をユーチューブで観たりし、日本の夏を楽しんでいます。

盆踊りは、日本において、盆の時期に先祖を供養する行事、またその行事内で行われる踊りです。起源については諸説あるそうです。

日本三大・盆踊りの(秋田)西馬音内盆踊り、(岐阜)郡上踊り、(徳島)阿波踊りはじめ、江州音頭(滋賀県)、白浜音頭(千葉県)、相馬盆唄(福島県)、ソーラン節(北海道)、炭坑節(福岡県)、デカンショ節(兵庫県)、ドンパン節(秋田県)、花笠音頭(山形県)、北海盆唄(北海道)、八木節(群馬県・栃木県)など各地域にその土地の盆踊りがあります。私も小さい頃から、黒部にいた23歳まで地元の盆踊りにはしごをして一週間ぐらい踊り歩いていました。地元の盆踊りは「新川古代神」です。<前唄><本唄~古代神【愛本口説】【お吉清三口説】~><後唄><本唄~古代神><後唄>など一晩中歌われ、踊ります。祖父も新川古代神を得意に歌うことができました。懐かしいです。

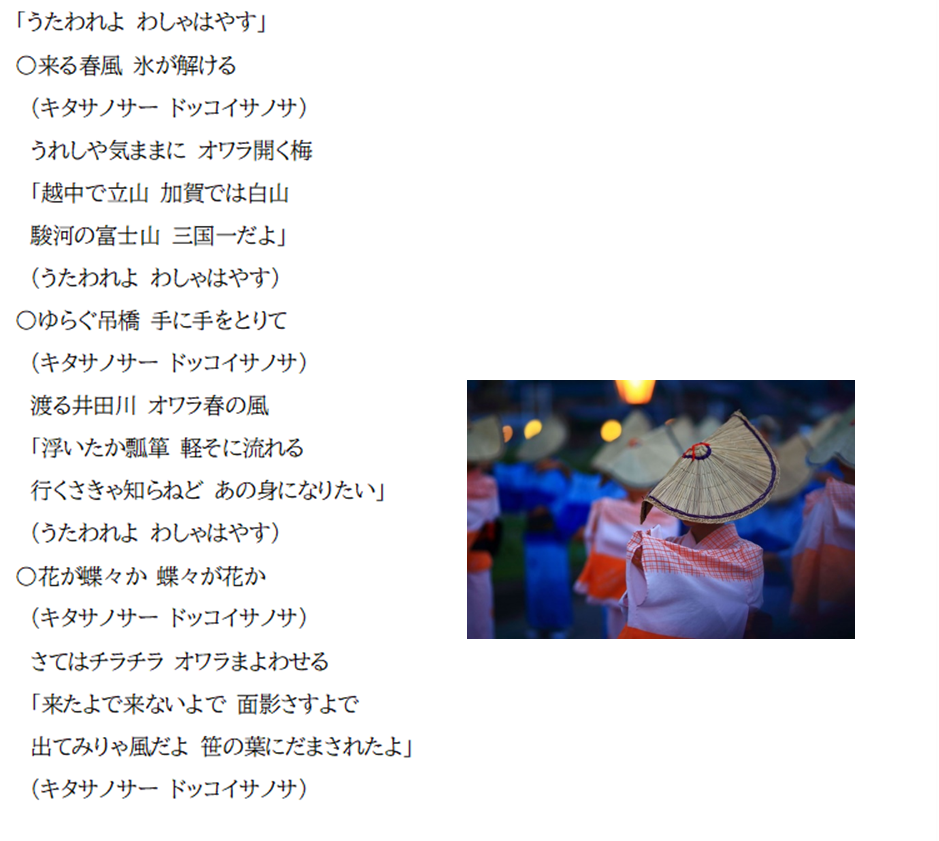

9月1日から3日にかけて行われた「おわら風の盆」。三百年余踊りつがれてきたその唄と踊りのおわら風の盆は、富山県富山市八尾地区で、この時期に行われます。哀愁を帯びた三味線と胡弓、太鼓の音色と、味わいのある唄に合わせて踊り手たちが情緒豊かに踊りながら歩きます。

私自身は「おわら風の盆」には1度も行ったことはありませんが、父や母は若い時に何度も夜通しで出かけていたということです。格子戸の民家、土蔵等、昔の面影を残すまち並みに、数千のぼんぼりが灯り立ち並ぶ風景も幻想的です。

越中おわら節の哀切感に満ちた旋律にのって、坂が多い町の道筋で無言の踊り手たちが洗練された踊りを披露すます。艶やかで優雅な女踊り、勇壮な男踊り、哀調のある音色を奏でる胡弓の調……。

おわらの起源は、江戸時代の元禄期にさかのぼると伝えられています(『越中婦負郡志』)。『越中おわら節』の歌詞は、7、7、7、5の26文字から構成される伝統的な甚句(じんく)スタイルを基本としています。数千にも及ぶ様々な創作歌詞が存在しますが、代表的な甚句として、八尾の春夏秋冬を読んだ4首「八尾四季」です。

祖父の「越中おわら節」も素晴らしかったです。私の結納の時に、おわら節を祖父から歌い始め、本家のおじ、母方のおじ、父、他親戚の人が順番に創作歌詞で歌われたときは感動しました。その光景は法事などでもよく見られました。すごい文化だなあと思います。

祖父は「一節一声」、一小節を息継ぎなしで歌います。お腹から声を出し、「声を後ろへ引ひくように歌うと高音が出るがいちゃ」と言っていました。一小節が終わるに従い音が高くなっていきます。祖父は建設省に勤めていましたが、歌がうまいということで、慰安旅行などでも歌をよくリクエストされていました。その慰安旅行にはよく孫の私を連れて行ってくれ、歌の審査員をさせてもらっていました。

祖父のことが懐かしくなりました。祖父の名前は米作でしたが、勤め人だったので米づくりは祖母と父母がしていました。当時はハイカラな人でバーバリーのコートなどを着たり、背広をよくオーダーメイドしていました。スクーターでなくオートバイにも乗っていました。職場では現場の責任者をしており、優しい人だったので人夫(にんぷ)の人には人気があり、現場によく私を連れていきましたが、周りの人から可愛がられたことを覚えています。雪の日は夜中に電話がかかり除雪の指揮を執ります。冬は毎日のように電話がありましたが、祖父は嫌な声一つせず、家を出ていきます。

その頃、祖父の年齢の人で字の書けない人が村に何人もいらっしゃって、よく書類の代筆をお願いされたり、老人会の役員をして旅行などの世話をしていました。村のおじいちゃんおばあちゃんが毎日のように私の家に集って、お茶を飲んでいる風景を思い出します。

盆踊りの頃にはよく祖父のことを思い出します。原戸籍と自分の記憶をたどりながら祖父母の「あなたの物語」を書いてみようと思います。

★2023年8月15日

~終戦記念日に思う~

大東亜戦争終結から本日で78年となります。日本国ため、家族を守るため、アジア解放のため、散華された英霊の御魂に慰霊と感謝の誠を捧げます。その中に一度も会ったことのない伯父がいます。親孝行で11人兄弟の長男でした。大変優しい兄だったそうです。近いうちに靖国神社に会いに行きたいです

先日、ある方のツイッターにNHKスペシャルが「きわめてひどいもの」と書かれていました。

8月7日に放送された「発見 昭和天皇御進講メモ〜戦時下 知られざる外交戦〜」です。見逃し配信で少し見てみましたが、びっくりする内容でした。東京大学某教授、日本大学某教授、某歴史学者が昭和天皇のお考えを勝手に解釈し番組を仕立てていました。

「昭和天皇のお考えで日独伊三国同盟が結ばれたかのような構成」

「昭和天皇が戦争を主導したかのような内容」

など、全く事実と違う内容が放送されていました。「昭和天皇は○○とお考えになっていたと思います」という表現で語られていたのはびっくりでした。この放送内容は、「『昭和天皇実録』、『昭和天皇独白録』の内容とは異なる内容です」(和田さん)。

私ははっきり覚えていませんが、『昭和天皇独白録』についての放送を観たことがあります。調べてみたら1997年放送NHKスペシャル昭和天皇二つの「独白録」でした。これもNHKスペシャルなんですが?

『昭和天皇実録』は、宮内庁書陵部編修課により編纂された昭和天皇の伝記(実録)である。実録としては初めて口語体が用いられた。昭和二十年(1945)九月二十七日のことです。昭和天皇が一人の通訳だけを連れてマッカーサーのもとを訪れました。編纂作業は1990年(平成2年)4月から16年計画で始まり 、新資料の発見などにより1998年には完成予定を5年延長し2011年3月 に完成された。東京書籍から出版されています。

『昭和天皇独白録』昭和天皇独白録は、昭和天皇が戦前、戦中の出来事に関して1946年(昭和21年)に側近に対して語った談話をまとめた記録。最初は『文藝春秋』1990年12月号で公開された。

ネットで調べてみたら、『ねずさんのひとりごとメールマガジン』(小名木善行/作家)に分かりやすく書かれていました。

「ついに天皇をつかまえるときが来た!」

事前に連絡を受けていたマッカーサーは二個師団の兵力の待機を命じました。この時点で陛下をどのようにするのかGHQの中でも議論が交わされていました。方針は大きく分けて三つありました。

一、東京裁判に引き出して絞首刑に処する。

二、日本共産党をおだてあげ人民裁判の名のもとに血祭りにあげる。

三、Chinaに亡命させて秘密裏に殺害する。

いずれにしても、陛下を亡きものにすることが決められていたのです。ですからマッカーサーは陛下が命乞いに来られるのだと思いました。このため彼は傲慢不遜にマドロスパイプを口にくわえてソファーから立ちあがろうともしませんでした。

このマドロスパイプを咥えたマッカーサーの姿は、彼が日本に降り立ったときの姿としても有名なものです。(略)

椅子に座って背もたれに体を預けて足を組み、マドロスパイプを咥えた姿は、ですから陛下をあからさまに見下した態度であったわけです。そのマッカーサーに対し陛下は直立不動の姿勢をとられました。そして国際儀礼としてのご挨拶をしっかりとなさったうえで、このように仰せられました。

「日本国天皇はこの私であります。戦争に関する一切の責任はこの私にあります。私の命においてすべてが行なわれました限り、日本にはただ一人の戦犯もおりません。絞首刑はもちろんのこと、いかなる極刑に処されても、いつでも応ずるだけの覚悟があります。」

弱ったのは通訳です。その通り訳していいのか?けれど陛下は続けられました。

「しかしながら罪なき八千万の国民が住むに家なく、着るに衣なく食べるに食なき姿において、まさに深憂に耐えんものがあります。温かき閣下のご配慮を持ちまして、国民たちの衣食住の点のみにご高配を賜りますように。」

マッカーサーは驚きました。世界中、どこの国の君主でも自分が助かりたいがために、平気で国民を見捨てて命乞いをし、その国から逃げてしまうのが、いわば常識です。ところが陛下は、やれ軍閥が悪い、やれ財閥が悪いという当時のご時勢下にあって、「一切の責任はこの私にあります、絞首刑はもちろんのこと、いかなる極刑に処せられても」と淡々と仰せになられたのです。

マッカーサーは、咥えていたマドロスパイプを、机に置きました。

続いて椅子から立ち上がりました。(略)

マッカーサーは今度はまるで一臣下のように掛けていただいた陛下の前に立ちました。

そこで直立不動の姿勢をとりました。

「天皇とはこのようなものでありましたか!天皇とはこのようなものでありましたか!」

彼は、二度、この言葉を繰り返しました。そして、

「私も、日本人に生まれたかったです。陛下、ご不自由でございましょう。私に出来ますことがあれば、何なりとお申しつけ下さい」と言いました。

陛下も、立ち上がられました。そして涙をポロポロと流しながら、

「命をかけて、閣下のお袖にすがっております。この私に何の望みがありましょうか。重ねて国民の衣食住の点のみにご高配を賜りますように」と申されたのです。

こののちマッカーサーは陛下を玄関まで伴い、自分の手で車の扉を開けて陛下をお見送りしました。そしてあわてて階段を駆け上がると、これまでのGHQの方針を百八十度変更するあらたな命令を下しています。(略)

★2023年8月11日

~夏になると思い出す~

吉田拓郎さんの「夏休み」、夏が来るたびに必ず思い出す歌です。 1971年の作品ですが、私は13歳でした。夏休みに体験したようなことが出てきて、歌詞を感じながら昔の懐かしい夏休みのひとときを楽しむことができます。私が中学時代は、フォークソングの全盛期の始まりで、周りの男子はギターを独学で鳴らしていました。よく誰かの家に集まり大人ぶってフォークを歌っていました。私はその中でも吉田拓郎さんの歌が好きでした。「夏休み」「結婚しようよ」「今日までそして明日から」「旅の宿」など、など。

当時のことを調べてみると、「吉田拓郎は「反体制、反商業主義こそが、フォークソングの本質という生硬なフォークファンからは大きな批判を浴びたが、拓郎はマーケットに迎合したわけではなく、日々の生活の中で抱くまったく個人的な心情を、より日常的な言葉で歌ったに過ぎない。むしろそうすることで、旧態依然としたフォークソングの閉鎖性から訣別しようとしたのである。フォークシンガーが内省的となる傾向のある中で、平凡でストレートに思いを表現する潔さがあったとされる。罵声が飛んでも歌い続ける姿勢が支持者を増やし、時代の流れは確実に拓郎の提示した新しいスタイルに流れていった。全ての若者がプロテスト系のフォークを支持しているわけではなく、同世代の普通の若者からは絶大な支持を受けた」(Wikipedia)とあった。

なるほど!だから13歳の私たちは拓郎さんにあこがれ、拓郎さんの歌を皆で歌ったのだと思います。ギターで弾き語りをするととても歌いやすい曲らしいです。自分というものがまだできあがっていない若者にとって、それでいいんだと勇気づけられた曲です。排他的というのではなく、単に明日もがんばって生きて行こうという歌詞がとても心にしみ込みました。

拓郎さんの過去のコンサートなどは最近もYouTubeでよく見ています。昨年、76歳の拓郎さんもカッコよく、歌もトークもしゃべり (MC)も魅力がいっぱいでした。

昨年、 2022年、本年を以て全ての音楽活動から引退する意思を明らかにしました。急にさみしくなりましたが、拓郎さんは今年77歳です。

「吉田拓郎、76歳。1970年のデビュー以来、歩み続けた音楽の道は決してなだらかではなかった。新作「ah-面白かった」(エイベックス)は“ラストアルバム”と位置づける。「いいエンディングができた、そんな充実感がある」。「やめるな」と言われても、今は言うことが決まっている。「ほっとけよ」――。拓郎さんの今が見られないのは寂しいですが歌はいつでも聞けます。」(2022年7月2日読売新聞)

因みに私のベスト5は、「今日までそして明日から」「洛陽」「永遠の嘘をついてくれ」「人生を語らず」「全部抱きしめて」です。

★2023年8月10日

~ミニジオラマ(ミニチュア、情景模型)~

7月から8月、ミニジオラマに、ももと取り組みました。

ももと私は粘土や工作をよく作っています。仕事をしていた時は、毎年、文化祭のバザーに出すために手作り小物を作るために、家で出た瓶やプラスチックの容器などを宝物のように大切に集めていました。仕事を辞めるにあたり、今後は物をためないと決心しましたが、ももといろいろ作り始めてからは我が家は再び、瓶やプラスチックの容器などで膨れてきました。ももと物づくりを楽しんでいる様子を見た娘が私の創作意欲を掻き立てるミニチュアを次々と購入しています。勿論ももが楽しめるミニチュアです。

先ずは、ポケモンとにんげんたちが集まる、シェアハウス(8個入)でした。「これはここでのくらしは、のんびりきまま、自由な毎日。みんなでおひるねしたり、特別な日にはパーティーをしたり。ポケモンたちの、“ピース”なくらし。ちょっとのぞいてみませんか。」がモチーフになっているミニチュアです。なかなか一つ一つの組み立てが細かくて時間がかかりました。

2つ目は「リーメント シナモロール なないろおそらのカフェテラス(8個入り) サンリオシリーズ」です。

おそらが見えるカフェテラスをテーマにした、シナモロールのミニチュアフィギュアです。シナモンやおそらの色をモチーフにしたアイテムがたくさん入っています。全8種で構成されています。

3つ目が「リーメント シナモロールのレモネードスタンド」をイメージしたミニチュアフィギュアで、これも全8種で構成されています。

この2つは細かいパーツがたくさんあります。例えば、飲み物で言えば中のジュース、ストロー、クリームなどみんなバラバラになっており、全部組み立てます。最後はクラフトボンドでくっつけディスプレイしました。

4つ目は「みんなであそぼうすみっコ縁日」、5つ目は「すみっコお店屋さん」、6つ目「すみっコぐらし電車にのってしゅっぱつしんこう!」です。

私は小さい頃から、お気に入りの風景や想像の世界を、 限られたスペース内で周りにある材料で立体的に作るのが好きでした。紙で作った小さな着せ替え人形のおうちなどを作ったりするのが好きでした。もっと小さい時に、祖父の大事にしていた松の盆栽に小さめのトマトを突き刺してリンゴの木に見立て、下に石を並べて公園のようなものを作ったりしていました。また、小さなソテツの盆栽をパイナップルといって畑を作って植えたりしてミニチュアの公園や畑を作るのが好きでした。本人はいたずらをしている気持ちはなかったと思います?祖父母はいつも「〇〇〇ちゃん、すごいね」と褒めてくれました。やがて大きくなってそのエピソードを聞いて、そういえば祖父母はちょっとしたいたずらみたいなことも、「すごいねー!」と褒めてくれていたことを思い出しました。

子育てで休職中、リースやアクセサリー、雑貨を作って母も含めた家族や仲間と「Shining small shop」という名でフリーマーケット、喫茶店、自宅で開催したりしていました。リースの花を実家の畑で母が植えてくれ、木の切れ端などは父が切ってくれました。

高齢者施設に働き出して、文化祭に手作りショップをするために材料費を最小限にと思い、家ででたビン類などを利用し、小さな雑貨をいろいろ作りました。

アクセサリーは自分や娘が欲しかったのとクリスマスプレゼントにしたいと思い、思いついたときに作っています。

今は、ももといっしょに小さな世界を作るのを楽しんでいます。

★2023年7月10日

7月8日、安倍晋三元総理がご逝去され1年が経ちました。その日、ジャーナリストの櫻井よしこさん他の呼びかけで開催された「世界に咲きほこれ日本―安倍晋三元総理の志を継承する集い」が行われ、「安倍総理は、世界から信頼される輝かしい日本を築くために、そして子や孫たちが希望に満ち溢れる誇りある国を築くために、政治の先頭に立って、力を尽くして来られました。『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』一安倍元総理の言葉を胸に、私たち一人一人が遺志を受け継ぐ心を新たにして参りたいと存じます」という櫻井さんの言葉がありました。

その集いで昭恵夫人が「以前、森総理は神の国、日本は神の国と言って問題になりましたけど、私は間違いなく日本は神の国だという風に思っています。脈々と続いたこの素晴らしい歴史ある日本、本当に主人はこの日本を誇りある国にするために頑張って参りましたので、私もこれから主人の魂と共にこの国のために尽くしていきたいと思っているところですので、みなさんどうぞよろしくお願いをいたします」という言葉がありました。

確か森首相時代の2000(平成12)年5月、「神道政治連盟国会議員懇談会」結成30周年記念祝賀会の挨拶で「日本は神の国」と語られたもので、その時なぜマスコミがワーワー言っていたのか、私は理解できなかったことを思い出しました。

その頃、遠藤周作『深い河』の映画を観て、原作を読んでいました。遠藤周作が生涯のテーマ「キリスト教と日本人」の最終章となった作品です。この物語の背景は、インド人のすべてを飲み込み流してくれる偉大な河、ガンジス。日本人にとっては日常生活から遠のいてしまった「死」が、ガンジスのほとりでは現在でも生々しくうつし出される。ガンジスは実は土着的なヒンドゥー教徒のみに重要なのではなく、どんな宗教に属しようが、あるいはどの宗教にも属しまいが、あらゆる人間のもつ複雑な人生のすべてを包み流してくれる存在ということです。私はインドの神々に日本の八百万の神々を感じました。

狭い意味でのヒンドゥー教は、バラモン教から聖典やカースト制度を引き継ぎ、土着の神々や崇拝様式を吸収しながら徐々に形成されてきた多神教です。ヒンドゥー教の神や祭祀は一部形を変えながらも、日本の仏教に影響を与えています。

日本人は、昔は、あらゆる自然物、自然現象を“神様”ととらえてきました。自然物というと、海、山、川、滝、池、湖、木、空、岩、田んぼ、米粒、人、動物などがあります。自然現象というと、気象(雷、雨、風、台風、雪)、地震、火山噴火などがあります。それ以外にも、ほとんどすべてのものには、神が宿っていると考えられてきました。私も親からそう教えられて育ちました。日本の神様は、「八百万の神」と言われています。八百万とは、神様が八百万いるという意味ではなく、無限に近い神がいることだそうです。

そして、日本の神話、歴史書である「古事記」、「日本書紀」で出てくる神様。神話では、お伊勢さまと呼ばれている天照大御神、お稲荷さまと呼ばれている宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)などが有名かと思います。さらには、人間の神様といえば、八幡さまと呼ばれている応神天皇、天神さまと呼ばれている菅原道真などが有名です。私は神の国日本に生まれたことに感謝し、子供たちや孫たちのためにもこの素晴らしい日本の国の魂を守っていきたいと強く思っています。

固定ページの「あなたの物語」の№2は30年以上前に東京の編集社に勤務していた時に大学の恩師に取材させていただいたものをリメイクしました。№3、№4は勤務していた高齢者施設に入居されてた方の物語です。その方が語られた不思議な話をいろいろ調べていくと、実際にあったことだと分かり、驚かされたりします。施設でたくさんの方の物語をお聞きしました。

★2023年7月8日

コロナが5類になって母と直に会えるようになり、5月24日に3年5か月ぶりに母の手を握りました。ひ孫のももは何の躊躇もなく、すぐにおおばばの手を握ったり、頭やお腹を察すっていました。その光景を見て胸が熱くなりました。母は終始笑みを浮かべていました。その様子に職員の方も感動していらっしゃいました。その日これからの面会を楽しみにしていましたら、熱発等で5月30日に入院になりました。6月20日に退院した母ですが、食事量が少ないこともあり、ターミナルの話も掛かりつけ医から説明されました。退院後は直に面会でき、母の物語を耳元で読んでみました。目を瞑っている母に聞こえたかどうかは分かりませんが、私の目には母は自分の物語に満足している顔に見えました。その後、7月3日に嘔吐と熱発があり、かなり心配しましたが、抗生剤服用で解熱し、水分は取れるようになり、毎日母に会いに行っています。7月8日、3年8か月ぶりに妹夫婦と会うことができ、ほっとしました。目はなかなか開けませんが、話に「あらそう」と言ったり、ももの大騒ぎぶりに「あらーおとろっしや!」と笑ったりします。盂蘭盆にお墓参りに行くので父に何か伝えようかと尋ねると、母は「どうかやすらかに」と言ったので皆で爆笑しました。

今日も母を訪ねました。母に何か不足はないか尋ねると「何もない。ありがとう」と言ってくれました。

★2023年7月7日

7月7日七夕の日、「ももとばばのお話会」の拡大版を家族5人で開きました。何と20年ぶりの「土地の人旅の人の集い」でした。内容は固定ページ「土地の人旅の人の集い」に載せました。

孫と練習していた「七夕の日~星空は時を越えて~」をパソコンのスライドショーで披露しました。ももが一枚一枚マウスをクリックして次のページに画像を送ってくれました。途中から送りが早くなり、追いつけなくなりました。このスライドは勤務していた高齢者施設で上映していたものをリメイクしたものです。

この集いで読んだ『たなばたのねがいごと』は、何度読んでも感動します。そして絵本ではあまり見かけない女の子と“おばあちゃん”の物語です。「こわれたり なくなったり しないもの? じかんがたっても だいじな もの? それって、なんだろう?」七夕の日、皆で考えました。

★2023年6月20日

5月24日、地域密着型の特養に入所している母と3年5カ月ぶりに面会室で面会できました。この日を待ち続けていました。ひ孫のモモはすぐにおおばばの手を握ったり、頭や体をさすったりしていました。母は目を瞑っていましたが、返事したり笑ったり、嬉しそうでした。

1週間後、母の所に娘も一緒に面会の予定でしたが、前日熱発と下血の為入院になりました。病院は息子の勤務先の病院で、偶然息子が救急の担当で交代時間でしたが母の名前に驚き、主治医になってくれました。面会はまだ出来ない状態です。6月20日治療も終わり、食事量も改善してきたので退院になりました。これから、また母に会いに行きます。

★2023年6月17日

~蛍の光にしばし見とれる夏の夜~

蛍の光にしばし見とれる夏の夜……蛍狩りは日本の風物詩です。梅雨の雨が途切れた夕べ、闇の中を音もなく、いくつもの小さな黄色い光が浮遊する幻想的な情景は、今年も私たち家族を感動させてくれました。

6月10日、金沢城外濠公園の白鳥路へ「白鳥路ホタル観賞の夕べ」に行ってきました。今年は例年より早く蛍が飛んでいたらしく、蛍18匹で鑑賞者は1800人だったそうです。18匹でしたが、ゲンジボタルが宙を舞う幻想的な光景を楽しみながら散策することができます。孫の「こっちに来てー」に蛍もこたえてくれ、孫の頭上をゆらゆらと飛んでくれました。

金沢ホタルの会の一員である夫は張り切って出かけています。用水の蛍はこれからですので楽しみにしています。

毎年6月に開催される「白鳥路ホタル観賞の夕べ」ですが、白鳥路は、街中でホタルが生息する貴重な空間です。観賞の夕べ開催時は白鳥路の園路内をライトダウンしますので、一層ホタルの幻想的な世界を楽しむことができます。

思い返すと、夫の転勤で金沢に越してきた翌年に「金沢ホタルの会」に入会したように覚えています。かれこれ30年ほど前です。その頃は、近所の子供を誘って白鳥路に出掛けましたが、ホタルの数も少なく、蛍狩りを楽しんでいる人はほとんどいませんでした。それが今や1.000人~2.000人の土地の人、旅の人が訪れています。

環境の変化により一時は激減しましたが、蛍の飛ぶ環境を取り戻そうという動きが各地であり、蛍がみられる場所が少しずつ増えています。

6月17日21時過ぎ、旧中央小学校の側を流れる鞍月用水に蛍を観に出かけました。20数年前にホタルの会の人達等が急な流れを緩やかにするために片側に石を積んだところに自然に土がたまり、草が生えて蛍が生息するようになりました。たくさんの蛍が幻想的にゆらゆらと飛んでいました。白鳥路にいた夫達に聞いた家族も訪れていました。鞍月用水以外の用水にも蛍が飛んでいるそうです。

ちなみに金沢の用水は、数が多く、それぞれの用水が家と家の間をぬけて、網の目のように流れています。 また、水がきれいで、水の量が多いことも特徴です。 現在、金沢の用水の数は全部で55、長さを全部合わせると約150キロメートルになるといわれています。

ホタルに思いをはせていたら、文学作品に蛍の描写ですべてを表現しているものがあったと思い本棚を探しましたが、何か思い出せませんでした。ネットで調べたところ大岡正平の『野火』という作品でした。

「強い光を放つ大きな蛍が、谷間を貫く小さい流れに沿って飛んで来て、或いは地上二米の高さを、火箭のように早く真直に飛び、或いは立木の葉簇の輪郭をなぞって、高く低く目まぐるしく飛んだ。そして果ては一本の木にかたまって、その木をクリスマス・トリーのように輝かした。」「野火(のび) (新潮文庫)」に収録

仕事を辞めたこととコロナが5類になったこともあり、3年以上メールと電話でやり取りしていた友達と再会したり、また公共交通機関を利用して出かけることができるようになり、孫と一緒に毎日のように出かけたりしているので、何だか忙しい感じの毎日です。

★2023年5月20日

5月20日、新幹線に乗り友人夫妻を訪ねました。3月に35歳の若さで亡くなった息子さんの御霊前に夫と2人でお参りしました。

その友人とは36年前、町で行われていた母親学級で出会いました。息子さんと娘は一カ月違いで生まれ、不思議な縁で出会った家族は離れていますがずーっと心の友です。近年は家族ぐるみでお互いの家を訪問したり、日光、大阪、神戸に皆で旅行を楽しみました。

亡くなった日に連絡があり、言葉がありませんでした。お別れに私たちにできたことは、娘達はお花を手向けさせていただき、私は出会いから思い出を綴ったお別れの手紙をお届けすることでした。

息子さんは入退院を繰り返されていましたが、1年数カ月の闘病生活を最後までご両親が看られ、お気に入りの家で過ごされました。御霊前の可愛い顔に手を合わすことができました。

突然のお別れに、ご家族の計り知れない悲しみを察するに慰めのことばもありません。私は友達夫婦の話をできる限り聞かせていただきました。最後の一滴まで頑張って生きぬいた息子さんの生きざまに心から敬意を表します。35年間の人生は、お父さん、お母さんの心に永遠に刻まれます。そして心の友である私たち家族の心に永遠に刻まれます。

★2023年5月12日

青葉を吹き渡る快い風が吹く頃となりました。家のベランダはライラックの花はほぼ終わり、今は25年以上前に母が株分けしてくれたアッツザクラの濃いピンク色の花が満開です。ここ数年夫に任せてあったベランダいじりをまた楽しめるようになりました。先ず春先にローズベリー、よつぼしの2種類をプランターに植えてみました。もともとあったワイルドベリーとローズベリーの花は咲いて、実を結んでいます。また、昨年は実を付けなかったイチジクが今年は何個か実になっています。梅花空木はたくさんの蕾を蓄えています。なんだかワクワクしてきます。

さて、私は4月いっぱいで仕事人生を無事終えることができました。最後の勤務先である介護付き有料老人ホームを退職しました。退職イコール老朽化した施設の閉業の日になりました。2003年にホテルを転用し、増改築を行いスタートしましたが、配管等はそのままにしたままだったので、施設開所から20年ですが結果的には老築化のための閉業でした。私は立ち上げから閉業まで見届けさせてもらい、やり切った感があります。